ミノトール / minotaure

シュルレアリスム情報誌

概要

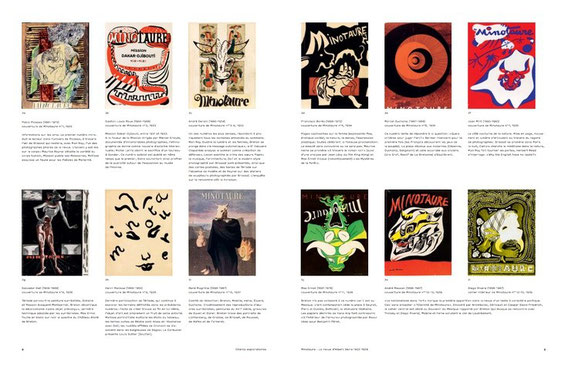

雑誌『ミノトール』は、1933年に創刊されたシュルレアリスム情報雑誌。発行者アルベール・スキラは、創刊当時29歳。1939年5月が終刊で合計11巻出版されている。3号と4号、12号と13号が合併号になっていて、全部で13号、11冊となっている。

1933年は、『革命のためのシュルレアリスム』が、6号で廃刊になった年で、公式のシュルレアリスム情報誌を受け継ぐかたちで『ミノトール』は出版された。形のうえでは、『革命のためのシュルレアリスム』を、直接引きついだようになっているけれども、『ミノトール』はシュルレアリスムの機関誌として出発したわけではない。

アルベール・スキラが、どうしても前衛美術誌を出したいと希い、これにまず、ピカソが協力した。スキラは30にもならぬ青年だが、ピカソはすでに世界的名声を得た大画家である。この二人が、パリのラ・ボエシー街に、隣あって住んでいたことから、『ミノトール』は生まれたといってよさそうである。当時、ピカソは、用があると子供用のラッパを吹いて、スキラを窓に呼び出したのだという。

●創刊号

創刊号の表紙は、そのピカソの筆に成るミノタウロスで飾られた。表紙だけではない。創刊号はピカソ特集といってもいいくらいで、ミノタウロスの絵がほかに数枚入っているうえに、アンドレ・ブルトンの長文のピカソ論が掲載され、ブラッサイが撮ったピカソのアトリエ内部の写真や、ピカソの彫刻の写真がたくさん入っている。彫刻の中には、あの有名な、まるで鷲のような脚をした鶏もまじっていて、壮観というほかはない。

創刊号にはこのほか、この雑誌の美術主幹E・テリアードの、ルーベンスやティントレットを論じた文章、マックス・ラファエルによるバロック絵画論、モーリス・エーヌのサド論などが載っている。絵のほうでは、アンドレ・マッソンの、名だたる「殺戮」のシリーズが登場し、アンリ・マチスが、マラメルの「牧神の午後」のために描いた四枚のデッサンも収められてある。ブルトンが創刊号からすでに登場しているのはさすがだが、まだシュルレアリスムの雑誌というものではない。

●第2号

『ミノトール』は美術および文学のための雑誌として出発したが、音楽、建築、精神分析学、神話学、民俗誌学などにも関わってゆく姿勢を打ち出していった。その謳い文句のとおり、やがてジャック・ラカンが論文を発表したりするのだが、特に第二号は、総特集でのアフリカ研究号になった。

1931年から33年まで、マルセル・グリオールの率いる調査団が、アフリカの中央部を、西海岸のダカールから東海岸のジブーチまで横断して、民俗誌学、言語学の視点からの総合的な研究調査を行った。その成果が大々的に展示されたのを機会に、民俗誌学をも射程に入れていた『ミノトール』が、総特集を組んだのだ。調査団にはミシェル・レイリスも加わっていて、ゴンダール地方での牡牛の供犠について、一文を寄せている。迫力のあるアフリカ特集号だ。

●3・4号合併号

33年の12月に出た3・4号合併号には、ラカンの論文が載る一方、巻頭からして、マン・レイの写真が十点掲載され、バンジャマン・ペレの、自動人形の今昔を扱ったエッセイや、ポール・エリュアールの、珍奇な絵葉書のコレクションの公開と解説、サルバドール・ダリの「モダン・スタイル建築」についてのエッセイなどがあり、ブルトンは、たくさんの自動記述的デッサンを掲げながら、オートマティスムについての長文のエッセイを寄せている。ダリが描いた『マルドロールの歌』の挿絵も、四点収められていて、この第3号では、全体にシュルレアリスムの匂いが急激に濃くなった。

その何よりの例証が、巻末のアンケートである。ブルトンらのアンケート好みはあまりにも有名だが、『ミノトール』第3号では、「偶然の出会い」について、アンケートを発行し、かなりの数の回答を掲載している。「あなたの生涯での、もっとも重大な出会いとは、どのようなものでしたか。その出会いは、いかなる程度にまで、偶然の、あるいは必然のものという感じを、かつてあなたにもたらし、また現在も与えつづけているのでしょうか」というのが、アンケートの全文で、ブルトンとエリュアールが質問者となっている。

●第5号

5号となると、シュルレアリストたちがいっせいに前面へ出てきた感じだ。ブルトンは、マン・レイやブラッサイの写真を使って、あの「美は痙攣的なものになるんだろう」という一文を発表しているし、エルンストも、ルネ・クルヴェルも、ダリも、それぞれ図版を使いながらエッセイを書いている。だが、この巻では、E・テリアードによる「造形表現の現状」と題するエッセイが、おのずから、同時代画家展の趣を呈していて面白い。パプロ・ガルガロやアンドレ・ボーダンの彫刻と並んで、ジャコメッティ、イヴ・タンギー、バルテュス、マグリット、ヴィクトル・ブローネルらがはじめて登場し、こちらでダリが悪夢の世界を展開するかと思えば、あちらではエルンストが、コラージュによる暗黒小説の世界をちらりと覗かせ、横顔の眼の部分だけがずらりと遠近法で並んだ「目に見える詩」なども掲載されていて、そろそろ役者がそろってきた感じがする。

●第6号

1935年の冬に出た6号では、何よりも、ハンス・ベルメールの登場が、断然、異彩を放っている。見開き2ページに、あの、惨劇のあとを思わせるベルメールの人形たちが、ずらりと並べられている。シュルレアリスム美術のなかで、もっとも生臭く、低俗すれすれのところであえて勝負したベルメールの人形は、シュルレアリスムの本質にある二流志向を、極端にまで実行してみせたものである。ベルメールの芸術のスキャンダラスな特質は、クロヴィス・トルイユなどと比べても、はるかに長もちするものだと私は考えている。

●第7号

7号の執筆者には、アンリ・ミショーやハーバート・リードの名も目立つが、この号で特に目を惹くのは、バルテュスの『嵐が丘』挿絵集である。あの『嵐が丘』が、バルテュスの手にかかると、大人とも子供ともつかぬ人物たちの、無表情で凶暴なオペレッタのごときものに仕立てられてしまう。バルテュスの絵に馴れているはずの私も、あらためて奇怪の思いに捉えられた。

この号には、ほかに、15世紀の画家パオロ・ウッチェロの特集が組んである。「戦闘」と「狩」がグラビアになっているが、シュルレアリストたちの好みが正面に出た編集である。

●第8号

8号に、ジョルジュ・バタイユの名を発見すると、奇妙な感じがする。ブルトンとバタイユの宿命的な確執を思えば、『ミノトール』にバタイユが何か書くというのは、ちょっと考えられないことだったからだ。このころ、雑誌『コントル・アタック』を中心に、バタイユとブルトンが政治的に共闘するという「事件」があったから、その余波ででもあろうか。アンドレ・マッソンが、バタイユの文章に、絵画のほうから協力しているのは、久しい盟友同士だから当然のことだったろう。

ダリの描いた長身のミノタウロスを表紙にしているこの第8号には、E・テリアードの選んだシュルレアリスム絵画が多数載っている。キリコの「メランコリア」、ダリの「内乱の予感」、エルンストの「飛行機呑みの庭」、オスカー・ドミンゲスの「ハンドバッグ」などが並び、ベルメールの関節人形もあれば、ホワン・ミロの「家族」もある。そのほか、ローランド・ペンローズ、ヘンリー・ムーア、ヴォルフガング・バーレン、アルプなど、広くシュルレアリストたちが網羅されている。ブルトンはこの号でも大活躍で、エルンストと組んでその長文のエッセイのほか、デカルコマニーについて、短文ながら、具体的な制作法にまで踏み込んだ文章を書いている。デカルコマニーは、この第8号ではじめて登場したものである。

●第9号

9号は、表紙からしてマチスのミノタウロスだが、巻頭にE・テリアードの「フォーヴィスムの恒久性」というエッセイがあって、10ページにわたるマチスの大特集が組んである。一枚だけ、初期のマチスの絵が入っているが、あとは裸婦四点を含めて、すべて1936年の制作になるものばかりで、出来立てのマチスである。当時、この画家への、『ミノトール』側からの敬意がなみなみならぬものだったことが知れる。この号は、構成自体がおよそシュルレアリスム風ではなく、特集はクラナハ、ホルバイン、セザンヌ、ドガなどを中心に組まれている。ただ、個々の作品の選び方は、いかにも『ミノトール』的で、ドガの裸婦などは不気味というに近い。

●第10号

ルネ・マグリットが表紙を描いた10号は、ブルトンが、過去の闇から引き出してきたゲオルク・リヒテンベルク、クリスチャン・グラッべ、ジャン=ピエール・ブリッセ、レーモン・ルーセル、グザヴィエ・フォルヌレらの肖像を掲げて、一人ひとり顕彰している。フォルヌレらの場合は、傑作『草叢のダイヤモンド』が、パーレンの挿絵入りで、全文、紹介されている。もうひとり、あのフランツ・カフカも顕彰碑に名を刻まれていて、奇作『オドラデク』が、エルンストのイラスト付きで掲載されている。このあたり、ブルトンの好みが、わがままいっぱいに表へ出ていて、面白い。

画家のほうも賑やかで、ダリの「眠り」をはじめ、イヴ・タンギー、エルンスト、ミロ、バーレン、ポール・デルヴォー、クルト・セリグマン、ドミンゲス、ベルメール、マグリットなど、シュルレアリスト総登場の観がある。そしてこの10号の巻末に、「世界のシュルレアリスム」と題して、世界各地で刊行されたシュルレアリスムの雑誌、単行本の写真が目白押しに並べられた。その中に一冊、『みづゑ』主催の「海外超現実主義作品展」のカタログが掲げられている。

●第11号

『ミノトール』11号が出たのは、1938年の春、もうすぐそこに、硝煙の匂いが迫ってきていた。巻頭に、常連のブルトンがメキシコへ出発するため、今度の号には何も発表できない旨の断り書きがあり、ブルトンの挨拶の言葉も掲げられている。そのブルトン不在の11号は、スーラの未公開デッサンの紹介からはじまって、アルベール・ベガンの「両性具有者」、ピエール・マビーユの「鏡」などのエッセイ、ピエロ・ディ・コシモやボッティチェリの特殊な角度からの紹介、と盛り沢山なのだが、やや散漫な感じがする。シュルレアリストたちも、きなくさい現実に翻弄されて、少々、疲れを見せ始めたのであろうか。アンドレ・マッソンが、これだけは疲れの影もない激越な感じのデッサンを載せている。

●終刊号

こうして『ミノトール』は、1939年5月、12・13合併号の終刊号を出すことになる。終刊の辞は、いかにも昂然としているけれども、やはり悲壮感が漂っている。「獣の顔をした『ミノトール』は、学士院会員や美術館の管理係の顔をした他のすべての刊行物とは、根本的に違う雑誌だ」という自負が、地球的規模にまで広がってゆく動乱を前にした不安と絡み合っている。

ブルトンは終刊号に、アンドレ・マッソンを讃える文章と、キリコ、バーレン、ブローネル、リベラ、マッタ、ユバックらを論じた文章、それにもう一つ、メキシコ旅行の回想記を発表している。画家論のほうでは、ダリに対して急激に点が辛くなっているのが目立つが、終刊号の呼びものは、やはりメキシコ紀行ということになるだろう。反乱で殺された男の血みどろの写真から始まるブルトンの文章は、画家ディエゴ・リベラを中央に、左にブルトン、右にトロツキーと並んだ一枚の写真で終わっている。ブルトンがメキシコ亡命中のトロツキーに会いに行ったことは、あまりにも有名だが、『ミノトール』終刊号でこの二人の顔を見せられると、またあらたな感慨が湧いてくる。いずれにせよブルトンの一文は、アルバレス・ブラボーの撮った現地の写真を数点、それにリベラの絵、メキシコ産の仮面やテラコッタ、教会の装飾衝立などを満載して、この国への好意と旅の幸福感で、いきいきと筆が踊っている。

このほか、終刊号でぜひ言及しておきたいのは、ロートレアモンのことである。ダリがイラストを描いた『マルドロールの歌』の広告が、誌上にしばしば顔を出していたが、終刊号には、「ロートレアモン伯爵に関する未公開資料」と題して、ロートレアモンの友人アルフレッド・シルコスが編集出版していた雑誌『ジュネス』をはじめ、『マルドロールの歌』の第一歌だけが、無署名で発表されたボルドー発行の雑誌『バルファン・ド・ラーム』など、さまざまな刊行物の写真が掲載されている。そして最後に、ロートレアモンが住んだパリでの住居の写真が二葉、掲げられている。シュルレアリストたちの「神」だったロートレアモンについての資料集が、『ミノトール』終刊号に出たことは、いかにも深い因縁という感じである。(出典元:美術手帖1982年9月号)