作品解説 · 02日 2月 2023

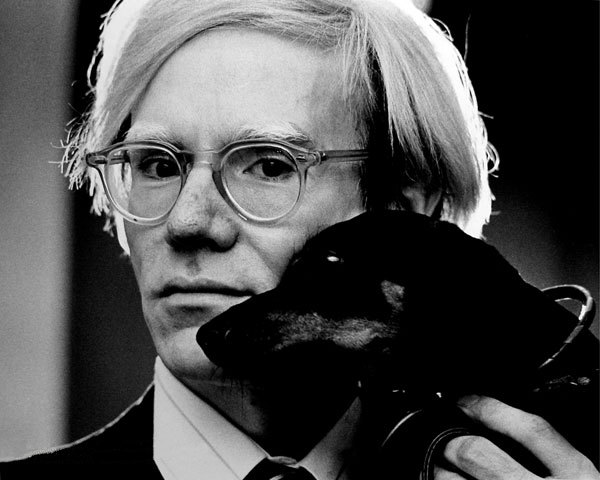

アンディ・ウォーホルのキャンベルスープ缶作品は、1960年代のポップカルチャーを代表する作品として知られています。この記事では、ウォーホルのキャンベルスープ缶作品について、その作品概要や特徴、そしてその意味を詳しく解説します。また、ウォーホルがキャンベルスープ缶作品を制作した背景などもご紹介します。芸術史の一端を学びたい方、そしてウォーホルの作品に興味がある方は、ぜひご一読ください。

アーティスト一覧 · 02日 5月 2022

アンディ・ウォーホルは、20世紀後半以降のアートの代名詞ともいえる存在です。ポップ・アートの旗手として、ファイン・アートとセレブリティ文化、そして大衆広告を融合させた。今回は、商業イラストレーターとしてキャリアをスタートさせ、ファインアートに移行していく過程を中心に、彼の作品やアプローチ、影響を深堀りしていきます。アンディ・ウォーホルの人生と作品に触れ、彼の遺産の真の美しさを発見してください。さあ、本題に入りましょう。

作品解説 · 04日 12月 2021

《オリンピック》は、ジャン=ミシェル・バスキアとアンディ・ウォーホルが1984年に制作した絵画。1984年にロサンゼルスで開催された夏季オリンピックを記念して制作されたものである。

本作品は2012年6月に開催されたフィリップスのコンテンポラリー・アート・イブニング・セールで1,050万ドルで落札され、当時、ウォーホルとバスキアのコラボレーション作品としては過去最高額を記録した。

オークションで落札されたウォーホルとバスキアのコラボレーション作品としては、《ゼニス》(1985年)に次いで2番目に高価な作品である。

作品解説 · 07日 8月 2021

『ヘア・リボンの少女』は、1965年にロイ・リキテンスタインが制作した油彩作品。121.9cm×121.9cm。東京都現代美術館が所蔵している。

リキテンスタインは、1963年から65年にかけて本作品のように少女の顔をクローズアップした一連の作品を制作している。『ヘアリボンの少女』はその時期の作品の1つである。

リキテンスタインが選ぶ漫画の女性たちはヒロインであり、当時の一般大衆に期待されていた女性を演じ、虚構のロマンスの中で涙を流したり驚いたりしている。

アーティスト一覧 · 04日 8月 2021

ロイ・フォックス・リキテンスタイン(1923年10月27日-1997年9月29日)はアメリカのポップ・アーティスト。1960年代にアンディー・ウォーホルやジャスパー・ジョーンズやジェームス・ローゼンクイストらとともに新しいアートムーブメントを引率した代表的な人物である。

パロディを通じて皮肉性を含んだポップ・アートが基本的な作品姿勢で、彼のインスピレーションの源泉となっているのは主に新聞に描かれる大衆漫画(コミック・ストリップ)である。

例外もあるが、リキテンスタインの作品の大半は、三原色(赤、青、黄)に黒を加えた4色である。リキテンスタインは、三原色だけの限られたカラーパレットを使用するだけでなく、これらの色を完全に飽和させた状態で使用している。

美術用語 · 03日 8月 2021

ポップ・アートは、1950年代半ばのイギリスと1950年代後半のアメリカで発生した前衛芸術運動である。

広告や漫画、大量生産されたありふれた物など大衆文化のイメージを絵画に取り入れて、伝統的なアートに対抗した。その目的は、多くの場合、(貴族主義やエリート主義ではない)漫画や広告などの大衆文化のイメージを芸術に利用することで、あらゆる文化の平凡でキッチュな要素を皮肉的に強調することにあった。

アンディ・ウォーホルの「キャンベル・スープ缶」のラベルのように、商品のラベルやロゴはポップ・アーティストが選ぶイメージの中でも重要な位置を占めている。

アーティスト一覧 · 27日 7月 2021

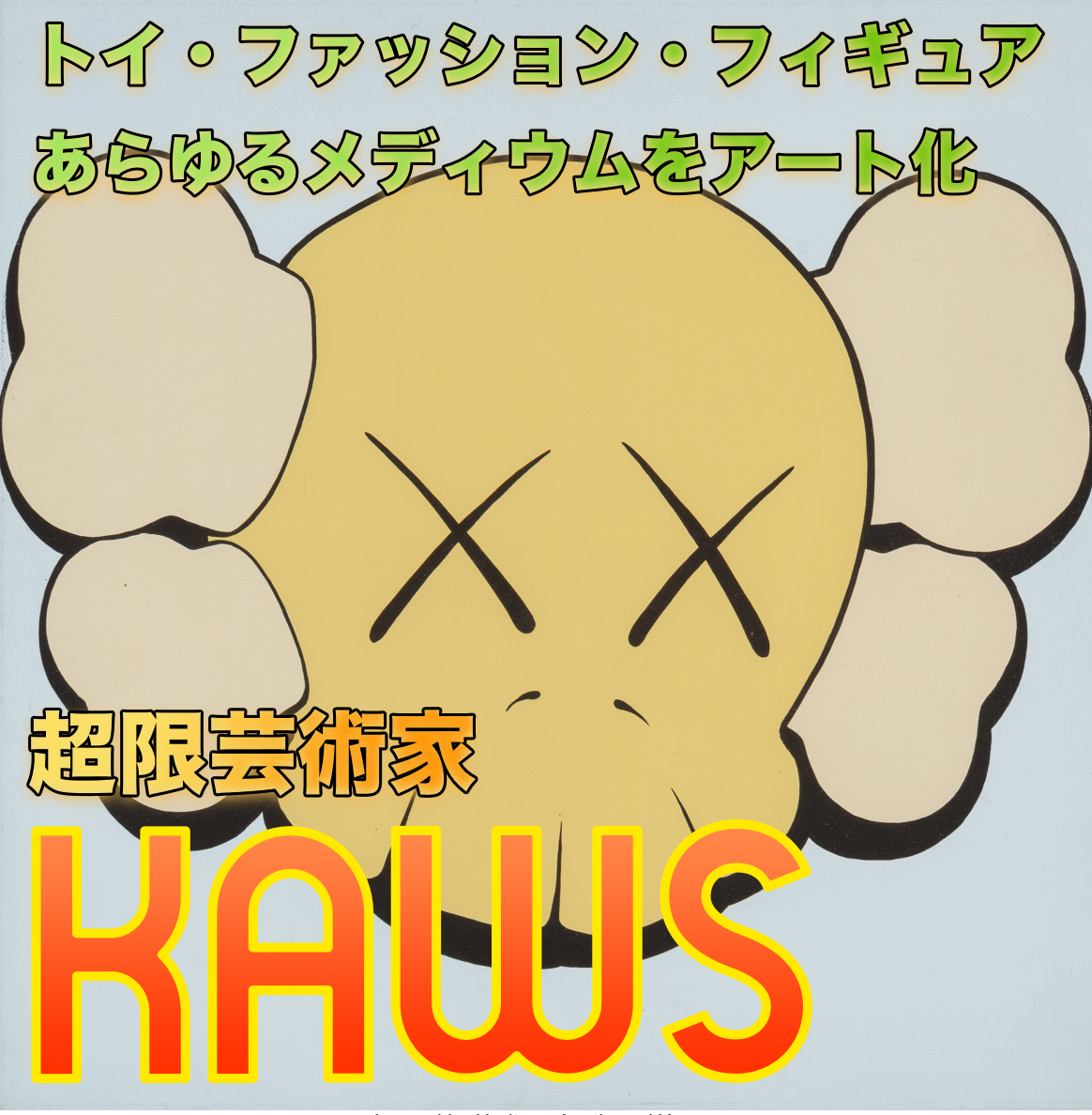

ブライアン・ドネリー(1974年11月4日生まれ)、通称KAWSは、ニューヨークを基盤にして活動している画家、グラフィック・デザイナー、彫刻家、トイ作家、ファッションデザイナー、グラフィティ・アーティスト。

KAWSの作品では同じ具象的なキャラクターやモチーフが繰り返し使われる。それらの多くは彼の初期キャリアである1990年代初頭に創造したもので、当初は平面で描かれていたが、のちに立体に発展した。

KAWSのキャラクターの中にはオリジナルのものと、他のクリエイターのキャラクターをリメイクしたものがある。

04日 6月 2020

キース・アレン・ヘリング(1958年5月-1990年2月16日)はアメリカの芸術家。おもに1980年代のニューヨークのストリート・カルチャーから発生したポップ・アートやグラフィティ・アートの中で活躍したことで知られる。

ヘリングはニューヨークの地下鉄内で自発的に描いたグラフィティ作品を通じて人気を集めた。黒い広告大の背景にチョーク・アウトライン形式(犯罪現場で被害者の位置を書き記しするための線)のシンプルな絵画が特徴で、よく描くモチーフは「Radiant Baby(光輝く赤ん坊)」「円盤」「犬を象徴するもの」などである。

ヘリングの絵画は「多くの人が認知しやすいビジュアル言語」の要素があり、また後期作品においては政治的、社会的なテーマ、特にホモセクシャルやエイズなどのテーマが含まれるようになった。ホモセクシャルやエイズはヘリング自身の象徴でもあった。

01日 2月 2017

《毛沢東》は1973年にアンディ・ウォーホルによって制作されたシルクスクリーン作品。中華人民共和国の政治家毛沢東のポートレイト。...

アーティスト一覧 · 22日 11月 2016

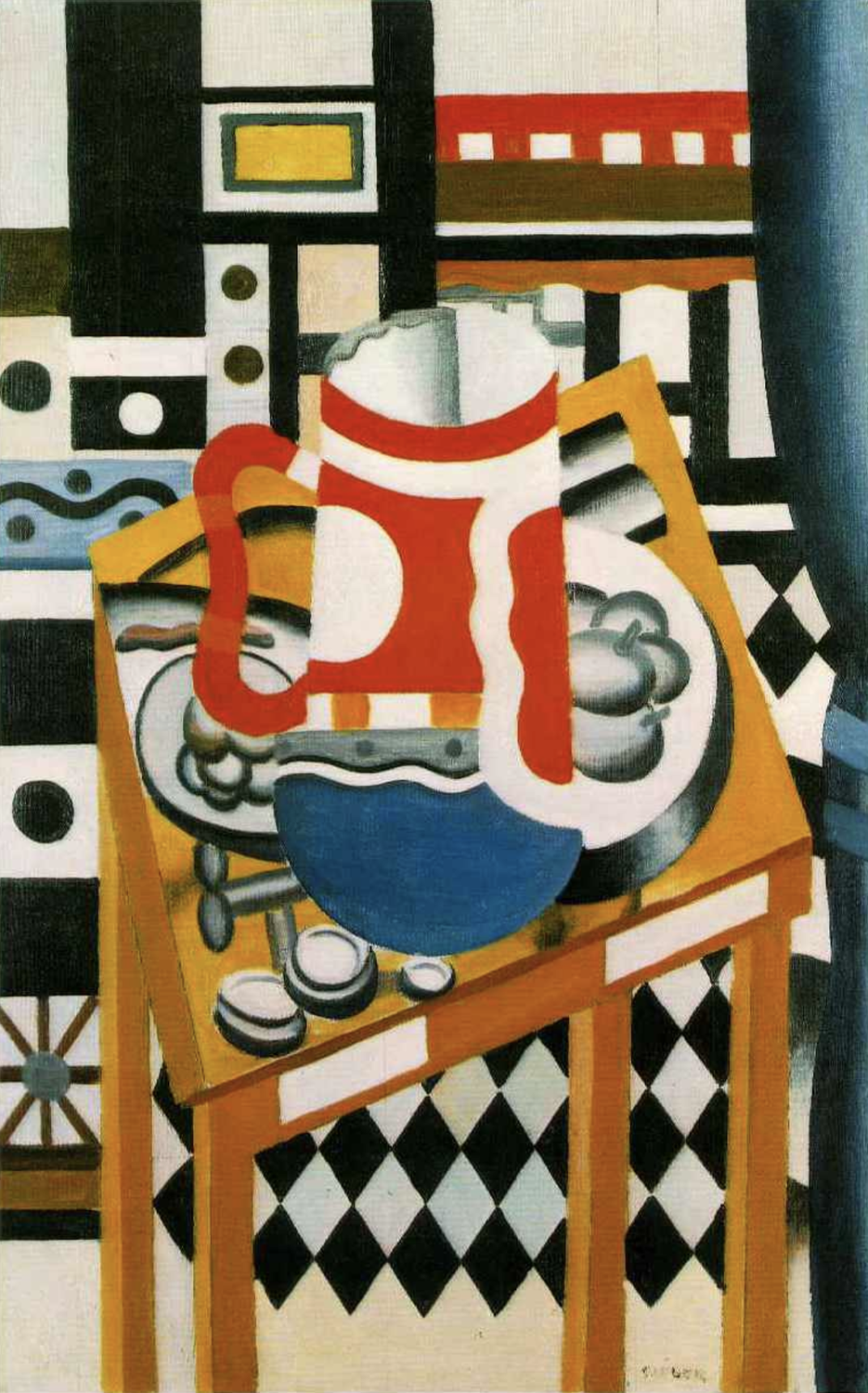

ジョセフ・フェルナン・アンリ・レジェ(1881年2月4日-1955年8月17日)はフランスの画家、彫刻家、映像作家。初期作品はキュビスムから派生した個人的な形態の強い作風で、円筒形や円錐形をよく使用していた。

画家としてはピカソ、ブラックより、ドローネーやル・フォーコニエといった第二世代のキュビストに近く、1911年には彼らとともにセクション・ドール(黄金分割)に参加し、展覧会に参加する。

第一次世界大戦に従軍した際に、大戦中に見た大砲などの兵器の機能的美に影響され、以後のレジェの作品には、人物とともに機械をモチーフとした作品が目立つようになる。

戦後は、徐々にポピュラーな作風に切り替えていき、レジェの現代的な主題を大胆で単純化した絵画は、ポップ・アートの先駆者としてみなられるようになった。

記事検索

アーティスト名を入力

このサイトについて

Artpedia(アートペディア)は、近現代美術に特化したオンライン百科事典型メディアです。西洋美術を中心に、

・ロマン主義、印象派、象徴主義といった19世紀の芸術

・フォーヴィスム、キュビスム、シュルレアリスム、抽象表現主義など20世紀前半の前衛芸術

・ポップ・アート、ミニマリズム、パフォーマンス・アートといった現代美術の潮流

に至るまで、多角的な視点から紹介しています。

メールマガジン

関連サイト:subculture.at / note / instagram