接吻 / The kiss

クリムトの代表作

グスタフ・クリムトの『接吻』は、「愛」「親密さ」「性愛」という彼の主題を集大成した傑作であり、ウィーン前衛芸術の象徴ともいえる一作です。その華麗な装飾性と感情の深さは、クリムト作品の中でも特に輝きを放っています。

目次

概要

| 作者 | グスタフ・クリムト |

| 制作年 | 1907-1908年 |

| メディウム | 油彩、金箔、キャンバス |

| サイズ | 180 cm × 180 cm |

| コレクション | ベルヴェデーレ宮殿オーストリア絵画館 |

グスタフ・クリムトが1907年から1908年にかけて制作した『接吻』は、彼の代表作であり、ウィーンのベルヴェデーレ宮殿オーストリア絵画館に収蔵されています。この作品は金箔、銀、プラチナが使われ、クリムトの「黄金時代」を象徴する一作です。

また、クリムトの最も有名な作品であり、ウィーン分離派、アール・ヌーヴォーの代表的な作品としても知られています。

180cm四方の正方形キャンバスには、愛し合う男女が抱き合う姿が描かれています。二人の体はアール・ヌーヴォーやアーツ・アンド・クラフツ運動に見られる有機的な曲線や装飾的な要素に包まれ、男性のローブには長方形の模様、女性のローブには円形の模様が施されています。このデザインは、二人の調和と対比を象徴しています。

この作品は1908年にウィーンで開催された総合芸術展「クンストシャウ」で展示され、大きな反響を呼びました。展覧会終了後にはオーストリア政府によって購入され、当時は『恋人たち』というタイトルで知られていました。

クリムト作品の主要テーマである「愛」「親密さ」「性愛」は、《接吻》にも色濃く表現されています。この作品は、彼の過去の作品である『ストックレー・フリーズ』や『ベートーヴェン・フリーズ』とつながりが深く、それらの作品では抱擁するカップルが描かれており、《接吻》の先駆的な役割を果たしています。

鑑賞ポイント

- 最も人気の高いクリムトの代表作

- ウィーン分離派、アール・ヌーヴォー様式の代表的な作品でもある

- クリムトは愛、親密さ、正愛などを主題として作品を制作している

クリムトの生誕150周年を記念して『接吻』が再評価された際、ジャーナリストのエイドリアン・ブリバッシ氏は「グスタフ・クリムトの『接吻』の鑑賞は期待を上回る」と記しました。

彼は、レオナルド・ダ・ヴィンチの小さくて期待外れの『モナ・リザ』と対照的に、この作品を称賛しました。ブリバッシ氏は、より有名な絵画を批判した後、「『接吻』は偉大な芸術作品が果たすべき役割を果たしている」と述べ、見る人の目を引きつけ、その美的品質を賞賛させるだけでなく、表面的な側面の向こうにある深い意味を見極めさせる力を持つ作品だと説明しました。

主題とモデル

恋愛に焦点を置いた作品

本作品のモデルについては、一般的にクリムト自身と愛人エミーレ・フレーゲと見なされていますが、確たる証拠や記録は残されておらず、その真相は不明です。

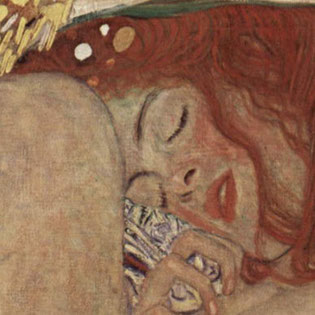

また、『金魚』『ダナエ』『羽毛の女性』などで描かれている“赤毛のヒルダ”がモデルであるとする主張も存在します。

解説

崖の上にたって抱擁している

クリムトは、親密に抱き合うカップルを中心に描きつつ、周囲には退廃的で揺らめく空間を表現しています。

カップルは色鮮やかな花畑に立っていますが、その足元は崖のようにも見え、不安感を抱かせます。

男性は蔓の冠をかぶり、女性は花の冠をまとい、流れるような花模様のドレスを身に着けています。幾何学模様や渦巻きの装飾が全体を彩っています。

男性は顔を伏せて女性の頬に唇を寄せ、その手で女性の顔を包み込んでいます。一方、女性は目を閉じ、片腕を男性の首に巻きつけ、もう片方の手を男性の手の上に優しく置きながら、キスを受け入れるように顔を上げています。

日本の平面性と近代美術の同居

この絵の模様には、アール・ヌーヴォーのスタイルやアーツ・アンド・クラフツ運動に見られる有機的な形態が表現されています。

背景にはエドガー・ドガをはじめとするモダニストの作品が持つ、平面性と写実性の対立が想起されます。同時に、豪奢で官能的なイメージが世紀末のデカダンスを視覚化し、当時の精神を映し出しています。

さらに、構図には19世紀ロマン主義画家フランチェスコ・アイエツの《接吻》が引用されており、その影響が感じられます。

金箔とモザイク画

金箔の使用は、中世の金台絵画や装飾写本、初期モザイク画を連想させると同時に、螺旋模様は古典以前の西洋絵画に見られる装飾的な巻きひげを思い起こさせます。

また、男性の頭部をキャンバス上部ギリギリに配置する構図は、伝統的なヨーロッパ古典絵画の枠を超えたもので、日本画の影響を感じさせます。

さらに、クリムトの作品には日本の琳派様式が反映されており、尾形光琳や乾山らが完成させた装飾的な渦巻き紋様や流水文様、藤や鱗、唐草の文様がその創作に大きな影響を与えていることが明らかです。

クリムトの父親は金版画を専門とする職人でしたが、クリムトが金箔を積極的に作品に取り入れるようになったのは、1903年のイタリア旅行がきっかけとされています。

ラヴェンナを訪れた際、クリムトはサン・ヴィターレ聖堂のビザンツ様式のモザイク画に深く感銘を受けました。モザイク画の持つ平面性や、遠近法や奥行きを排した表現が、金色の輝きを際立たせると感じたクリムトは、この体験を契機に、金箔や銀箔をはじめとする新たな要素を作品に取り入れるようになったのです。

ギリシア物語

この絵は、ギリシャ神話の物語にインスパイアされた表現として解釈されることがあります。一説では、クリムトがオヴィッドの『変身物語』に登場するアポロンとダフネの神話に倣い、アポロンがダフネにキスをしようとする瞬間を描いたとされています。

また、別の美術史家は、この作品を「オルフェウスとエウリディーチェ」の物語と関連づけています。オルフェウスが愛するエウリディーチェに触れようとした瞬間、その愛を永遠に失ってしまう切ない場面を表現しているというのです。

さらに、絵に描かれた抱かれる女性の半透明な姿は、物語にあるように、彼女が徐々に消えていく、あるいは消失しつつあることを象徴していると解釈されています。このような神話的要素を通じて、クリムトの描く愛と喪失のテーマが浮かび上がります。

黄金時代の代表作

『接吻』は、クリムトの「黄金時代」を象徴する代表作です。この時期、彼は金箔を大胆に取り入れることで、絵画表現を新たな次元へと引き上げました。この革新的なアプローチにより、他の画家たちとの差別化を図ることに成功し、その独自性が彼の名声を確立しました。

「黄金」はクリムトの作風を象徴するものですが、彼が常にこのような様式化された金ぴかの絵を描いていたわけではありません。

グスタフ・クリムトは1862年にウィーンの下層階級の家庭に生まれ、兄弟のゲオルク、エルンストと共に、両親の支援を受けて芸術家としてのキャリアを築きました。

クリムトは1876年から1883年までウィーン応用芸術大学で学び、伝統的な学術教育を受けました。大学卒業後、最初に依頼されたのは、ウィーンのリング通りに新築された建物に描いた一連の大きな壁画でした。

リング通りは19世紀のウィーンの気風を象徴する大通りで、1860年代から1890年代にかけて建設されました。この時期、オーストリア・ハプスブルク帝国の最後の数十年間は華やかさと芸術的繁栄、そして極端な富の不平等が特徴的でしたが、同時にその表面下には暗黒と堕落が潜んでいました。

世紀末の退廃したウィーンを表現

また、この作品は当時のウィーンの人々の精神状態を男女の愛という形で視覚的に表現したものとも言われています。滅びゆく帝国の影が差す退廃的な空気感が、作品全体に漂っています。

一方で、当時のウィーンでは一部の富裕層が贅沢や快楽を追い求めていた時代でもあり、その華やかさと儚さの両面が『接吻』に織り込まれているとも解釈されています。

クリムトの作品が、ウィーン出身の同胞でほぼ同時代人であるジークムント・フロイトの理論としばしば結び付けられているのは偶然ではないでしょう。

評価

クリムトは、スキャンダルを巻き起こしたウィーン天井画シリーズの直後に《接吻》を制作しました。

この天井画シリーズは「ポルノグラフィック」と批判され、当時の社会に衝撃を与えましたが、同時にクリムト自身が反独裁主義者としての立場や、芸術における反大衆主義的な信念を見つめ直すきっかけともなりました。

クリムトは、「すべての人を喜ばせる必要はない。少数の人が共感すれば十分だ」と述べ、自身の芸術の独自性を追求していました。

しかし、『接吻』が一般公開されると予想外の好評を博し、特に政府からも高い評価を受けました。その結果、作品は未完成の状態でありながら、政府によって購入が決定されるという異例の展開を迎えました。

所蔵

ベルヴェデーレ宮殿は、クリムトの作品が多く展示されている貴重な場所であり、20世紀美術を愛する人々にとっても重要な美術館のひとつです。

現在、同館には『接吻』『ユディット』『カンマー城への道』『ソニア・クニップス』『アダムとイブ』『ひまわりの咲く庭』『水蛇I』など、クリムトの24点の作品が展示されています。

また、クリムト以外にも、ウィーン分離派の作家たちの作品が数多く展示されています。例えば、コロマン・モーザーの自画像(1916年)や、ヨーゼフ・ホフマン、ヨーゼフ・マリア・オルブリッヒ、マックス・クルツヴァイル、ヨーゼフ・エンゲルハート、エルンスト・ストーア、ヴィルヘルム・リストらが参加した運動の作品も見ることができます。

興味深いことに、『接吻』は完成前に購入されており、このことは作品が他の作品に比べて論争を引き起こすことなく受け入れられたことを示しています。このスピーディーな購入は、作品がオーストリアの人々や学識者の心を強く捉え、感銘を与えた証しでもあります。

■参考文献

・https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kiss_(Klimt)、2023年1月4日アクセス