アウトサイダー・アート / Outsider art

美術業界の外部にある作品群たち

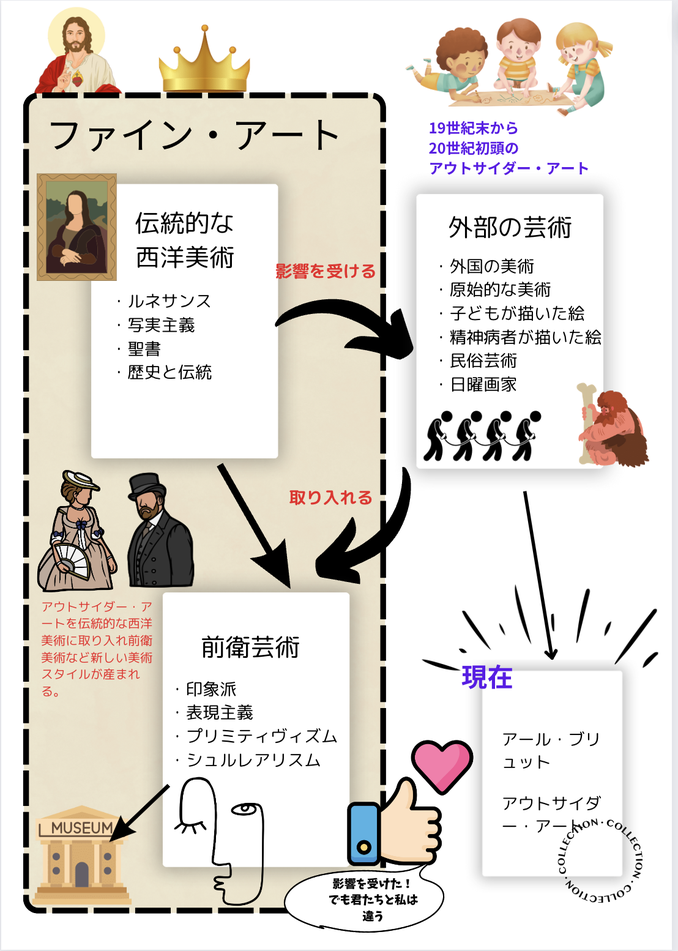

アートの世界には、時折伝統的な媒体やスタイルから外れ、独自の表現を追求するアーティストたちが存在します。そんな中で際立つのが「アウトサイダー・アート」。この特異なアートのジャンルは、従来の芸術教育や慣習にとらわれないアーティストたちによって生み出され、その作品はしばしば独自性と異質さに満ちています。本記事では、アウトサイダー・アートの背景や特徴、そして知られざる才能に焦点を当て、その魅力と深層を解き明かしてみましょう。アートの新しい可能性に触れ、異次元の創造力に触発されること間違いなしです。

目次

概要

アウトサイダー・アートは、自己教育や趣味によって生み出された素朴な美術を指し、この用語は美術評論家ロジャー・カーディナルによって1972年に造られました。これは、ジャン・デュビュッフェが1948年に提唱した「アール・ブリュット」という概念に相当する英語表現です。

デュビュッフェは特に精神病院の患者や強迫性幻視者が描いた絵に焦点を当てて体系化しましたが、カーディナルのアウトサイダー・アートは、より幅広いアール・ブリュットを包括する言葉です。これには原始的な芸術や純朴な趣味による芸術作品が含まれ、病歴のないアーティストの作品も対象に含まれます。

一般的に、アウトサイダー・アーティストとして知られる人々は、主流の美術界や美術機関とほとんど交流せずにひっそりと作品を制作しています。彼らは表現やメッセージを公に伝える意図がないため、多くは死後に発見され、生前に評価されることは少ないです。

アウトサイダー・アートは、ピカソやゴッホなどのファイン・アートとは独立したカテゴリであり、独自の市場を生み出すことに成功しています。また、アウトサイダー・アートに特化したメディアやギャラリーもあります。

重要ポイント

- 『アール・ブリュット』に基づき、ロジャー・カーディナルが創造した造語。

- 美術教育を受けずに独学で技術を身につけた画家や、純粋な趣味から生まれた素朴な芸術作品を指す。

- 伝統的な美術市場とは異なる、独自の市場を形成している。

歴史

独学の画家アンリ・ルソーの登場

現在、アンリ・ルソーは美術史としてはナイーブ・アート(素朴派)として位置づけられていますが、アウトサイダー・アートの先駆者と言っても過言はないでしょう。

19世紀末から20世紀初頭の前衛美術家たちから、独学の画家として注目されたのがアンリ・ルソーでした。ルソーはパリで商品の関税検査官として働いていましたが、40代前半で絵画に目覚め、独学で絵を描き始めました。49歳で退職し、絵画に専念する日々が始まりました。

その後、1886年からルソーはサロン・ド・アンデパンダンに定期的に参加しました。この展覧会は印象派のメンバーが伝統主義なパリ・サロンに対抗して創設され、審査も賞もなく、誰でも出展できるものでした。誰でも参加できるのでルソーはここで作品を公に展示しました。当初は注目を集めませんでした。しかし、時間とともに彼の作品は支持を集めるようになりました。

ルソーのポートレート絵画は、美術教育を受けた者から見れば当初は嘲笑の対象でした。彼は最初に好きな都市の風景を描き、その後に前景に好きな人物を描く手法を採用していました。そのため、前景の人物が建物や背景の人物に比べて異様に巨大化し、遠近感がまったく感じられなかったからです。

プリミティブ・アート

伝統的な美術教育を受けたアーティストたちがアウトサイダー・アートに影響を受け、その結果生まれた美術スタイルの一形態がプリミティビスム(原始主義)です。

このスタイルは、非西洋的または原始的な芸術(プリミティブ・アート)に影響を受けた作品を指します。代表的な美術家には、タヒチのモチーフを絵画や陶器に取り入れたゴーギャンや、アフリカ民芸から影響を受けたピカソで、19世紀後半に生まれました。

プリミティビスムの画家たちは、従来の学術的な絵画では無視されてきた内面的な感情や、未訓練の画家、子どもたちの芸術に注目し始めました。言い換えれば、プリミティビスムの画家たちが評価し注目した外部の芸術がプリミティブ・アートと呼ばれるものです。

青騎士による発見

日曜画家や子どもたちの芸術への関心は、ワシリー・カンディンスキーやアウグスト・マッケ、フランツ・マルク、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキーなどが率いた表現主義のグループ「青騎士」に端を発しています。

青騎士のメンバーたちは、作品において洗練された技術を放棄することが力強い表現を生み出す核心であると考えました。この理論は、1912年に発行された『青騎士年鑑』で初めて公にされました。

この本では、エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・セザンヌ、パブロ・ピカソといった現代アーティストの作品と、アフリカやオセアニアの彫像、中国の水墨画、ロシアの民芸品、ルネサンスの木版画、中世の彫刻を組み合わせた多彩な図版で構成されていました。

フランツ・マルクは「霊的憑依」というタイトルで、子どもの絵画に対するエッセイを書いています。要するに彼らは、自己の内的感情に忠実な表現を模索し、アウトサイダー・アートに注目し、彼らの表現手段を取り入れる研究を本にまとめたのです。

また、青騎士は1911年と1912年にドイツを巡回する展覧会を開催しましたが、その際に現代美術、民俗芸術、子どもや精神疾患患者による絵画など、さまざまな芸術様式を混ぜた展示を行いました。展覧会の前年になくなったアンリ・ルソーの絵画『鶏農場』も展示されました。

その後、青騎士の活動は、1914年の第一次世界大戦の開始とともに停止し、解散しました。

精神病の患者の作品への注目が高まる

アウトサイダー・アートへ関心を持ち始めたのは、前衛美術家だけではありませんでした。むしろ、美術家たちより先に欧米の精神科医たちが、精神に障害のある患者が創作する美術に注目しはじめました。

アウトサイダー・アートやアール・ブリュットという言葉の以前には、精神分裂症の芸術という呼び方や、精神病理学的美術という言葉で「症状」として扱われ、「美術的な価値」としては扱われていませんでした。医師が芸術作品に何らかの意味的価値を見出すとすれば、それは自分たちの仕事で役立つためであり、その場合、芸術作品は精神病理をよりよく特徴づけるために議論されました。

1812年、フィラデルフィアで、医師のベンジャミン・ラッシュは、患者たちの独創的な才能に魅了され、精神病院で生まれた作品のコレクションを始めました。この時期、彼は患者たちが表現する独自の芸術に注目し、その成果物を集め、保存していくことで、独特な視点から精神病の理解を試みました。

19世紀末、法医学者のアンブロワーズ・タルデューも同様に、狂気とその中から生まれる芸術に興味を抱いていました。この時期は、ジャン=マルタン・シャルコーがヒステリー患者の芸術表現に傾倒していた時代です。

一方で、精神病者が制作した作品は、前世紀末から精神病医による精神分析の対象となる一方で、芸術作品としても認知されるようになりました。オーギュスト・マリイ博士は1905年にヴィルジュイフ精神病院で精神病者の作品を収集し、「狂気の美術館」を設立するなど、その先駆的な仕事がありました。

また、マリイの助手をし、詩人でもあったポール・ガストン・ミュニエは、1907年にマルセル・レジャというペンネームで『狂人の芸術』という本を出版し、精神病患者の作品を紹介しました。この本は芸術的視点から作品を評価した最初の本とされています。彼は、患者が描くテーマや画材が通常と異なっているのは、芸術的に劣っているのではなく、自身の表現を伝えるのに適しているためだと主張しました。

実際の精神病患者の芸術への関心は1920年代から急速に広がり、1921年にはウォルター・モーガンタラー博士が担当患者であるアドルフ・ヴェルフリに関する論文『芸術家としての精神病患者』を発表しました。ヴェルフリは絵を描くことで心が落ち着くと述べ、その作品が注目されました。

アール・ブリュットの登場以前において最も重要な出来事と言えるのは、1922年にハンス・プリンツフォン博士が刊行した『精神病患者の芸術』です。この書籍は、世界で初めて精神病患者の作品に焦点を当て、それを美術として評価したものでした。それまで、精神病患者の作品は美術ではなく「症状」として研究されていました。

ヨーロッパの様々な病院や機関から収集された何千ものサンプル作品に基づいて、本書は精神病患者の芸術を紹介しており、特に10人の“統合失調症の巨匠”として、カール・ブレンデル、オーガスト・クロッツ、ピーター・ムーグ、オーガスト・ニーター、ヨハン・クヌファー、ビクター・オース、フランツ・ポール、ヘルマン・ベイユ、ハインリッヒ・ウェルツ、ヨセフ・セルなどが取り上げられています。

この書籍は当時の前衛芸術家たち、特にパウル・クレー、マックス・エルンストなどに大きな影響を与え、後にアール・ブリュットを立ち上げるジャン・デュビュッフェにも影響を与えました。

ジャン・デビュッフェとアール・ブリュット

フランスの画家ジャン・デュビュッフェは、ハンス・プリンツフォン博士の『精神病患者の芸術』に深い感銘を受け、それに刺激されて同様の作品を集め始めました。

1945年には、スイスやフランス各地の精神病院や監獄などを訪れ、アウトサイダー・アートの収集を開始しました。彼はこれらの作品を「アール・ブリュット」または「ローアート」と名付けました。

「アール・ブリュット」の言葉を初めて使用したのは、デュビュッフェが画家ルネ・オーベルジョノワに宛てた1945年8月28日の手紙でした。「アール」は芸術を、「ブリュット」は、フランス語でまだ磨かれていない、あるいは加工や変形をこうむらない、生のまま、自然のままという意味の形容詞です。

デュビュッフェは1949年に開催した「文化的芸術よりも、生(き)の芸術を」のパンフレットで、「アール・ブリュット(生の芸術)は、芸術的訓練や芸術家として受け入れた知識に汚されていない、古典芸術や流行のパターンを借りるのでない、創造性の源泉からほとばしる真に自発的な表現」と述べました。

1948年、ジャン・デュビュッフェはアンドレ・ブルトンら複数の画家たちとともにアール・ブリュット協会を設立し、集めた作品を管理しました。この協会が現在のアール・ブリュット・コレクションの源流となります。

数千もの作品が収集され、その多くは現在、スイスのローザンヌにあるアール・ブリュット・コレクションに収蔵されています。しかし、資金不足や会員同士の対立などの理由で、アール・ブリュット協会の活動は低迷し、1951年に一度解散します。

その後、アルフォンソ・オッソリオがデュビュッフェが集めたアール・ブリュットのコレクションをニューヨークの邸宅で10年以上にわたり管理します。デュビュッフェもアメリカに渡り、アートクラブ・オブ・シカゴでの回顧展に伴い、アール・ブリュットの思想を伝える重要な講演「反文化的立場」を行いました。

1962年春には、アール・ブリュットのコレクションはパリの「アール・ブリュット協会」の新しい住所に移されました。そして1967年、デュビュッフェの重要な回顧展が、パリの装飾美術館で開催されました。

その後、アール・ブリュットコレクションの寄贈先を探し続けたデュビュッフェは、最終的にスイスのローザンヌ市を選びました。この市は18世紀の由緒ある貴族の館であったボーリュー館内にアール・ブリュットの作品を移送しました。

1976年2月26日、ボーリュー館は改装され、「アール・ブリュット・コレクション」としてここに保存されました。デビュッフェがミュージアムを嫌ったため、「ミュージアム」ではなく「コレクション」と呼ばれています。

アウトサイダー・アートとロジャー・カーディナル

「アウトサイダー・アート」という言葉は、1972年にロジャー・カーディナルが自身の本に付けたタイトルで、元々はフランス語の「アール・ブリュット」に相当する正確な英語に言い換えるためにつけたものです。

しかし、年を経るとともに「アウトサイダー・アート」という言葉を適用する範囲が曖昧になっていき、現在は美術を受けていない作家、障害者、社会的排除に苦しんでいる作家も含まれるようになります。明確な定義自体は存在しておらず、アール・ブリュットと違う意味で付けられた言葉でもありません。

カーディナル自身は、「アール・デコ、アール・ヌーボーときたら次はアール・ブリュットだ」ということでそのまま使うつもりでしたが、出版社と意見が違い、妥協案として「アウトサイダー・アート」という言葉になったようです。カーディナルはこの言葉に納得がいかないまま亡くなりました。

1979年にロジャー・カーディナルとビクター・マスグレイブはロンドンのヘイワード・ギャラリーで『アウトサイダーズ』という展覧会を開催します。この展覧会は、デビュッフェの設定したアール・ブリュット理論や紹介した作家たちに、ヘンリー・ダーガーやマルティン・ラミレス、ジョゼフ・ヨーカムといったアメリカのアウトサイダー・アーティストなど追加して紹介するものでした。

デビュッフェが以前、アール・ブリュットとして扱わなかった土着文化に影響を受けた芸術家も紹介しているのが特徴で、現在の広義的な意味での「アウトサイダー・アート」の意味はこの展覧会がルーツとなっているといます。

ロジャー・カーディナルはほかにも出版物で、アウトサイダーな建築物、囚人者の芸術、自閉症者の芸術などを紹介。またアウトサイダー・アート情報誌『Raw Vision』や、性的要素の強い作品に絞ったアウトサイダー・アートの情報誌『Raw Erotica』の編集に協力もしています。

アール・ブリュットとアウトサイダー・アートの違い

現在はアウトサイダー・アートの一形態として含まれつつありますが、ジャン・デュビュッフェが明確にアール・ブリュットから除外することを名言したジャンルがいくつかあります。

1つは、ナイーブ・アートです。これらは具象的であり、イーゼル、キャンバス、絵画絵の具、筆を使って絵画を学んだ者が特殊な規則に従って描いており、ただ不器用なだけだからです。そもそもデュビュッフェはナイーブ・アートと区別するためにアール・ブリュットという言葉を提案しました。

「私が求めるアール・ブリュットは、ナイーブ・アート、あるいは日曜絵画の名で流行っているものとは全く別のものです。これらの作家は、文化芸術に多大なる尊敬の念を示しており、彼らの作品は古典芸術にすっかり影響されています。彼らは、自分の作品が芸術の一部になることを目指しており、古典芸術と同じ手法を用います」。

また、フォーク・アートやポピュラー・アート(後のロウブロウ・アート)もアール・ブリュットの定義から外れます。これらは、非エリート主義の芸術であり非知識人であろうと主張し、地方の文化、あるいは労働者の世界から生まれ、その用途・役割など、有益性や不特定多数のメッセージ性の高さの観点から見ると「民族芸術」に含まれます。ほかに、独学で内向きではあるものの作品を創作するために綿密に企画された作品「アール・サンギュリエ(奇妙な芸術)も否定しています。

デュビュッフェは、民族芸術、ナイーブ・アート、アール・サンギュリエも「アール・ブリュットの流れにある作品」と位置づけコレクションをしていたアラン・ブルボネに猛烈な抗議文を送っています。

「わたしは、アール・ブリュットという言葉が、あなたの組織で用いられていることに抗議します。この表現は1948年に設立された同名の協会に守られ、その活動とコレクションに帰属しています。アール・ブリュットという言葉は、固有のものと考えられなければなりません。あなたは、アール・ブリュットとは異なる他の言葉を見つけなければなりません。他の新しい言葉を探して、発掘し、何かを見つけなければなりません」。

「子どもの絵」に対してもデュビュッフェは否定しています。子どもの絵は自発的だが、すでに文化の中に位置づけられ、衝動を昇華させる側面があり、制作したものを親に見せコミュニケーションをとろうとします。まだ会話や書字能力を獲得していないのなら、なおさらです。さらに、制作素材は両親から準備されていて、両親に指導されることもあるからです。

デュビュッフェは、1947年には次のようにアール・ブリュットを定義しています。

「芸術文化の影響を受けていない人が作った作品があると聞いています。既存の芸術文化は模倣に陥っており、作家が自身の奥底からすべて(テーマ、素材の選択、移し替えの技法、リズム、書き方など)を引き出して作品を作るということが、ほとんど、あるいは全くありません。この新しい作品は、古典芸術や流行りのアートの凡作とは全く異なっています」。

また、アール・ブリュットの作家は検閲には興味がありません。彼らは自分が作っているものが美しいか、他人に認められるか、美術館に展示できるかを知りたいと思っていません。このような作家の共通点は、監禁されることでといいます。精神病院や監獄のように、壁によって具現化された監禁もあれば、隠者として身を隠し、社会的、地理的に隔絶する場合もあります。

こうした定義から、プリミティブ・アートに関しても否定的です。デュビュッフェは、「野性的な価値」としてプリミティブ・アートを高く評価していましたが、集団的な価値体系に帰属した作品であるので、アール・ブリュットではないといいます。しかしながら、有史以前に描かれた洞窟画は、作家は見せることを意図しておらず、手近なものを素材として書いているためアール・ブリュットとみなしています。

わかりやすく言えば、つまらない授業を受けているときに、暇つぶしにノートや机の上に無意識に落書きしたり、パターン模様を描くようなものが、アール・ブリュットとみなされます。

アール・ブリュットの素材として、チラシの裏やノートの切れ端など身近な素材が使われやすいのが特徴で、それらはファイン・アートにおいてはポップ・アートと共通するところもあります。

近代美術とアウトサイダー・アートの関係

20世紀のアーティストや批評家たちの間で「アウトサイダー」の実践への関心は、近代的な芸術環境の中で確立された価値観を拒否することに対する大きな強調の一部と認識しています。

20世紀初頭には、キュビスムやダダ、構成主義、未来派などの芸術運動が発生したが、これらの運動はすべて、過去の文化的な形態から逸脱した劇的な動きをしていました。

ダダイストのマルセル・デュシャンは、たとえば、"偶然"の行為が自身の作品の形態を決定する役割を担うこと、また「レディメイド」で既存の製品をアートオブジェクトとして再文脈化することで、従来の絵画的技術を放棄しました。

パブロ・ピカソは、ハイカルチャーにおける伝統の外部にあるものに目を向け、アフリカのプリミティブな社会における人工物や、子どもたちの純粋な芸術作品、下品な広告グラフィックなどからインスピレーションを得ようとしていました。

ジャン・デュビュフェは、社会から隔離された精神異常者のアール・ブリュットを支持し、既成の文化的価値観に挑戦しました。

そのほかの類似用語

公式・正統文化の「外」にある芸術として、ぼんやりと理解されている芸術を指し示す言葉は、アウトサイダー・アート以外にもたくさんあります。

●アール・ブリュット

文字通りフランス語から日本語へ翻訳すると「生の芸術」となる。「生」とは「調理」プロセス(学校、ギャラリー、美術館の世界)を経ていないことである。もともとは、文化や社会の外にほぼ完全に存在していた精神病内で描かれた個人的な芸術。デビュッフェの造語で厳密にいえばスイスの「アール・ブリュット・コレクション」のみで言及される芸術。

プリミティヴィスムとは直訳すれば原始主義。原始的なものに対する関心、趣味、その研究、影響などを意味する。西洋美術においてプリミティヴィスムとは、通常「原始的」であると見られていた非西洋的または先史時代の人々から影響を受けた芸術を指す。

●フォーク・アート

フォーク・アートはもともとヨーロッパの農民コミュニティと関連のある工芸品や装飾品である。また、任意の土着文化のことを指し示すこともある。しかし、現在では、あらゆる実用的な職人技や装飾的な技術の製品のことを指す。フォークアートとアウトサイダーアートの重要な違いは、フォークアートが伝統的な形態や社会的価値観を体現しているのに対し、アウトサイダーアートは社会の主流とはかけ離れた関係にあるという点である。

●インテュイティブ・アート/ビジョナリー・アート

ビジョナリー・アートは、雑誌『Raw Vision』が好んで使っているアウトサイダーアートの別の言い方。ただし、ビジョナリー・アートは、他の定義とは異なり、多くの場合、精神的または宗教的な性質のイメージを含む作品の主題を指すことがある。シカゴにある「Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art」はインテュイティブ・アートの研究と展示に特化した美術館を運営していることで知られる。メリーランド州ボルチモアにある「アメリカン・ビジョナリー・アート・ミュージアム」は、ビジョナリー・アートの収集と展示に特化しています。

●ヌーヴ・インヴェンション

周辺的ではあるが主流の文化と何らかの交流を持っているアーティストを表現するのに使われる。例えば兼業で芸術をしている場合もある。これはデュビュフェの造語で、厳密にはコレクション・ドゥ・ラ・ブリュットの特別な部分のみを指す。デビュッフェの造語で厳密にいえばスイスの「アール・ブリュット・コレクション」のみで言及される芸術。

●マージナル・アート/アート・シングリエ

基本的にはヌーヴ・インヴェンションと同じで、美術界の端境期にいるアーティストのことを指す。

●ナイーブ・アート

素朴派。アンリ・ルソーのような日曜芸術家の凡庸な作品で「ノーマル」な芸術的立ち位置を志向している。アウトサイダー・アーティストよりも主流の芸術世界と意識的に相互作用をしている素人芸術家たちに使われる言葉。

メディア

「Raw Vision」はイギリスのアウトサイダー・アート専門の情報誌。編集長はジョニー・マイゼル。1989年にロンドンで創刊。小規模のフリーランスのスタッフや学者たちによる寄稿で世界中のアウトサイダー・アートを紹介している。

毎号、異なる国のアウトサイダー・アーティストをとりあげ、また世界中からアウトサイダー・アートを主題としてニュースを収集し、紹介。Raw Visionは『アウトサイダー・アートの『Rolling Stone』誌』と呼ばれている。

代表的な作家

書籍「世界のアウトサイダー・アート」

アウトサイダー・アートは、伝統的な美術の枠組みから逸脱した、独自の世界を展開する芸術形態です。この本では、アウトサイダー・アートの魅力に焦点を当て、特にその中でも特異な位置を占めるヘンリー・ダーガーの生涯、アウトサイダー・アートの歴史、そして世界中から選ばれたアウトサイダー・アーティストたちについて掘り下げていきます。

第一章「ヘンリー・ダーガーの生涯」では、アウトサイダー・アートを語る上で避けて通れない、このジャンルの最も有名なアーティストの一人、ヘンリー・ダーガーの人生と作品に迫ります。

第二章「アウトサイダー・アートの歴史」では、この芸術運動がどのようにして始まり、発展してきたのか、どのようにして美術界の一角を占めるようになったのか、その背景にある社会的、文化的な要因についても探求します。

マッジ・ギル

ヨハン・ハウザー

アロイーズ・コルバス

カール・ブレンデル

フェルディナン・シュヴァル

パウル・ゲッシュ

ジョセフ・クレパン

アントナン・アルトー

ハワード・フィンスター

カルロ

ガストン・シェサック

カール・フレデリク・ヒル

ヨハン・クニュプファー

オーギュスタン・ルサージュ

ハインリヒ・ヘルマン・メーベス

ハインリヒ・アントン・ミュラー

ジョン・ブニオン・マリー

アウグスト・ナッテラー

フランツ・ポール

マルティン・ラミレス

サイモン・ロディア

クラレンス・シュミット

ヴィクトール・オルト

エレーヌ・スミス

ハインリヒ・ヴェルツ

フリードリヒ・ゾネンシュターン

P.M.ウェントワース

アウグスト・ヴァッラ

スコッティ・ウィルソン

ジョゼフ・E.ヨアクム

■参考文献

・『アウトサイダー・アート 現代美術が忘れた「芸術」』服部正 光文社新書

・https://en.wikipedia.org/wiki/Outsider_art、2020年4月27日アクセス