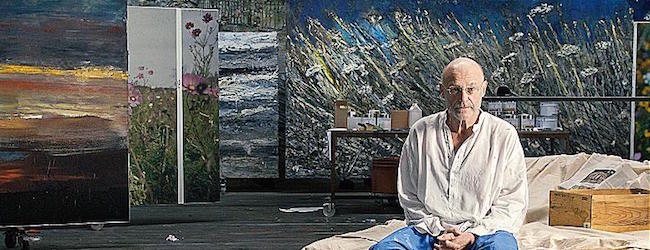

アンゼルム・キーファー / Anselm Kiefer

戦後ドイツの暗い歴史に立ち向かう画家

概要

| 生年月日 | 1945年3月8日 |

| 国籍 | ドイツ |

| 活動場所 | ドイツ、フランス、ポルトガル |

| ムーブメント | 新象徴主義、新表現主義 |

| タグ | 画家、彫刻家 |

| 代表作 |

・The Hierarchy of Angels (絵画) |

アンセルム・キーファー(1945年3月8日生まれ)はドイツの画家、彫刻家。

1970年代にヨーゼフ・ボイスやピーター・ドレーヤーのもとで美術を学ぶ。藁、灰、粘土、鉛、シェラックなど、さまざまな素材をキャンバスに混ぜ込んだ作品を制作することで知られる。

近現代におけるタブーや物議を起こしかねない問題を積極的に作品に取り組もうとする傾向があり、特にドイツの負の歴史やナチス・ドイツを主題とする作品が多く見られる。

キーファーの作品は、縦横数メートルにもなる巨大なものだが、そのサイズは、ドイツの歴史や彼自身の過去の暗い文化に対して強い意志をもって正面から立ち向かう姿勢を反映するのに適したサイズであり、また良い視覚効果を伴う。

人びとの名前や、歴史的出来事、歴史上の人物名、場所の文字などが作品に入る点も特徴である。

これらの文字は、過去と現在などの「時間」の経過を表現する機能を果たし、またオカルト的なシンボルに書き直されることもある。こうした要素からキーファーは新象徴主義や新表現主義ムーブメントの両方を代表する作家として位置づけられている。

キーファーは、1992年からフランスに在住して制作に取り組んでいる。2008年からは、おもにパリとポルトガルのアルカセル・ド・サルで活動している。

略歴

写真

初期のキーファー作品は、フランスやヨーロッパのさまざまな場所で、ナチス式敬礼をふざけて行うパフォーマンス・アートで、その様子を写真におさめて展示するものだった。

1969年にカールスルーエで開催した最初の個展『職業』では、ナチス式敬礼をする自身の写真を撮影した写真作品を発表して物議を起こした。

ドイツ神話と歴史

キーファーの作品でよく知られる表現媒体は絵画である。

キーファーの絵画では、壊れたガラス、枯れた花、枯れた植物などがキャンバスに貼り付けられ、絵具は幾重にも厚塗りされ、ボリュームのある重層的なレイヤーとなっている。

また、キャンバスは巨大。数メートル(縦横ともに3メートル以上の作品が珍しくない)あるのが一般的である。

デュッセルドルフ美術アカデミーで、非公式にヨーゼフ・ボイスのもとで学んでいた頃、キーファーの美術スタイルは、ゲオルグ・バゼリッツのとよく似ていた。またヨーゼフ・ボイスの影響も大きく、彼の影響からガラス、わら、木材、植物などを作品に利用していた。

これらの素材は耐久性に乏しいものだったが、キーファーは素材を偽装することなく、自然状態のまま作品として利用した。耐久性の弱い、はかない素材は、彼の絵画の殺風景さや重い主題にマッチしていたためである。

キーファーは1971年にドイツの故郷に戻る。その後の数年間、彼は作品にドイツ神話を取り入れるようになり、次の10年にはカバラ思想に関心を持ち始める。

その後、ヨーロッパ、アメリカ、中東など世界中を旅する。旅時、特にアメリカと中東に強く影響を受けたという。この頃から絵画のほかにキーファーは、彫刻、水彩画、木版画、写真作品も増え始める。

1970年代から1980年代初頭にかけてキーファーは、ヒャルト・ワーグナーの4部オペラ『ニーベルングの指環』をテーマにした膨大な数の絵画、水彩画、木版画、本を制作。また、1980年代初頭には、ルーマニア系のユダヤ人作家のパウル・ツェランの詩『死のフーガ』をテーマにした作品を多数制作。

1980年から1983年にかけてキーファーは、国家社会主義時代の有名な建築物、特にアルベルト・シュペーアやヴィルヘルム・クライスがデザインした建物を元にした連作を制作。1983年作の『無名画家へ』は、1938年にシュペーアが設計したナチス時代の総統官邸の中庭に設置された「無名戦士の墓へ」の碑を参照としている。

写真と絵画の融合

1984年から1985年まで、キーファーは電柱と電線しかない荒涼としたモノクロ風景写真と絵画を融合させた作品をつくりはじめた。

代表的な作品は1985年の『重い雲』。これは1980年代初頭の西ドイツにおける政治問題、ソ連に対抗するためドイツに核ミサイル、核燃料処理施設、NATO軍などの設置に対して、遠回しに反応した作品であるという。

オカルト要素の導入

1980年代なかばまでに、キーファーのテーマは文明としてのドイツの役目に焦点をあわせたものから、もっと幅広く芸術や文化の宿命のようなものに広がっていった。

作品は彫刻が増え、国家のアイデンティや集団の記憶だけでなく、オカルト、シンボリズム、進学、神秘主義などの要素を作品に取り入れはじめた。この時代の全作品のテーマは、社会全体が経験したトラウマで、また人生における継続的な再生と更新である。

1980年代にキーファーの絵画は、より肉体的になり、珍しいテクスチャや素材に焦点を当て始め、その後、さらにテーマは古代ヘブライ語やエジプトの歴史へ広がる。この時代の代表的な作品は『オリシスとイシス』(1985-87)がある。

宇宙シリーズ

1990年代の絵画は、それまでの国家のアイデンティティよりもむしろ「存在の意味」といった哲学的な事や、不変的な神話の方に関心を移し始める。

1995年から2001年まで、キーファーは宇宙をテーマにした巨大な絵画のサークルを制作。キャンバスいっぱいの星座が非常に印象的な『アンドロメダ』(2001年)などが代表的な作品である。

2000年以降

2002年から、キーファーはコンクリートを使いミランのピエール倉庫に巨大なコンクリートを積み重ねた彫刻を制作。ヴェリミール・フレーブニコフのトリビュートシリーズといわれるものである。

2006年にキーファーは、フランスのバルジャック近くのスタジオで個展『ヴェリミール・フレーブニコフ』を開催。その後、ロンドンのホワイトキューブ、次にコネチカット州にあるアルドリッチ現代美術館でも展示を行なった。作品は2✕3メートルもある巨大な絵画で、ロシア未来主義で哲学者、詩人のヴェリミール・フレーブニコフの奇妙な理論『Zaum』を参照にした作品である。

2009年にキーファーは、ロンドンのホワイトキューブギャラリーで2つの展示を開催した。1つは、ホワイトキューブ・メイソンヤードで開催された個展『Karfunkelfee』。ガラス容器で囲まれた森の二連祭壇画と三連祭壇画シリーズで、多くの鬱蒼としたモロッコの茨棘で覆われた巨大絵画が中心。ドイツロマン主義の戦後オーストリオ作家インゲボルク・バッハマンの詩から由来したタイトルだという。

もうひとつは、ホワイトキューブ・ホクストンスクエアで開催された『肥沃な三日月地帯』。これは15年前にインド旅行した時に、農村の瓦礫工場で遭遇し、影響を受けた叙事絵画展である。インドでキーファーが撮影した過去10年の写真は、広大な文化、人類の歴史、を配列することによって、自分の精神を反響させる。その内容は、人類の最初の文明であるメソポタミア文明から第二次世界大戦によるドイツの荒廃までに及ぶ。

※このあたりの詳細はホワイトキューブのページを参照。