ゲルニカ / Guernica

世界で最も有名なピカソの反戦芸術

ピカソの《ゲルニカ》は、20世紀美術の中でも最も強烈な反戦の象徴として語り継がれてきました。1937年、スペイン内戦の最中にバスク地方ゲルニカで起きた無差別爆撃を題材に、ピカソは圧倒的なスケールとモノクロームの表現で、人々の苦しみと戦争の非人間性を描き出しました。当初は評価が分かれたものの、その後は国際社会に広く受け入れられ、今日では時代や場所を超えて、戦争の暴力に対する普遍的な警告として人々の記憶に刻まれています。

目次

1.概要

2.制作

2-1.公衆に伝えることを目的とした作品

2-2.ゲルニカ爆撃と人類の核心

2-3.絵の構成

2-4.ゲルニカの解釈

2-5.ピカソの愛人たちの肖像

2-6.ドラ・マールの写真から影響

概要

| 作者 | パブロ・ピカソ |

| 制作年 | 1937年 |

| メディウム | 油彩、キャンバス |

| サイズ | 349 cm × 777 cm |

| コレクション | ソフィア王妃芸術センター |

パブロ・ピカソが1937年に描いた『ゲルニカ』は、縦349cm×横777cmという巨大な油彩画で、現在はマドリードのソフィア王妃芸術センターに収蔵されています。彼の代表作の一つであり、多くの美術評論家から、「史上最も感動的で力強い反戦絵画」と評されています。

題材となったのは、スペイン内戦中にナチス・ドイツとイタリア軍がバスク地方の町ゲルニカを無差別に爆撃した事件であり、ピカソはその惨劇を象徴的なイメージで表現しました。

ピカソはこの作品を、1937年4月26日にナチス・ドイツのコンドル軍団とファシスト・イタリアによるバスク地方ゲルニカ爆撃に応答する形で、パリの自宅で制作しました。

画面は灰色・黒・白を基調としたモノクロームで構成されており、叫ぶ母子や倒れた兵士、炎に包まれる家畜といった姿が描かれ、暴力と混乱がもたらすく苦しみを表現しています。色彩をあえて新聞紙風のモノクローム風にしたことで報道性を高め、現実の血の赤よりも普遍的な恐怖や悲しみを浮き立たせ、観る者に直接的な衝撃を与える効果を持っています。

1937年のパリ万国博覧会で初公開されましたが、当初は必ずしも高い評価を受けたわけではなく、依頼元の共和国政府の一部政治家から「反社会的で馬鹿げている」と批判を浴びることもありました。その後ヨーロッパ各地を巡回し、展示で得られた資金は内戦の被災者救済に活用されました。

第二次世界大戦後になると『ゲルニカ』は改めて注目され、戦争の惨禍を象徴する反戦芸術として世界的に評価されるようになりました。この作品は一時代の政治的メッセージにとどまらず、戦争そのものの悲劇を普遍的に訴えかける存在となり、国際社会にスペイン内戦への関心を呼び起こす重要な役割を果たしました。

重要ポイント

- 1937年のスペイン内戦でゲルニカが無差別爆撃された事件を題材にした作品です。

- モノクロームの表現で、母子や兵士、炎に包まれる動物など戦争の悲惨さを象徴的に描いています。

- 初公開時は批判も受けましたが、戦後には反戦の象徴として国際的に高く評価されました。

制作

公衆に伝えることを目的とした作品

1937年1月、パブロ・ピカソはパリのグラン・ゾーギュスタン通りに住んでいましたが、その時スペイン共和国政府から、1937年のパリ国際博覧会(「国際芸術技術博覧会」)スペイン館のための大作を依頼されました。ピカソは1934年に最後にスペインを訪れた後、二度と帰国することはなく、当時はプラド美術館の名誉館長(亡命中)でもありました。

ピカソは当初、この依頼にそれほど情熱を傾けることなく、1月から4月末にかけて初期スケッチを描いていました。それは彼が長年扱ってきた「画家のアトリエ」という主題でした。

しかし、4月26日にゲルニカの爆撃が起きたという報せを聞くと、詩人フアン・ラレアがピカソの家を訪れ、その爆撃を題材にすべきだと強く促しました。

数日後の5月1日、ピカソは『タイムズ』と『ニューヨーク・タイムズ』に掲載されたジョージ・スティアの目撃報告を読み、当初の構想を捨て去りました。そしてラレアの提案に従い、『ゲルニカ』のための一連の下絵に取りかかったのです、

制作は1937年5月1日に始まり、6月4日に完成しました。その過程を撮影したのが写真家であり愛人でもあったドラ・マールです。彼女は制作現場に立ち会った唯一の人物で、多数の写真を残しました。

通常ピカソは制作中にアトリエを他人に見せることを避けていましたが、『ゲルニカ』に関しては異例で、評判の高い知識人や芸術家を招き、制作過程を公開しました。そこには、自身の作品を通じて人々の反ファシズム意識を高めたいという思惑が込められていたのです。

ゲルニカ爆撃と人類の核心

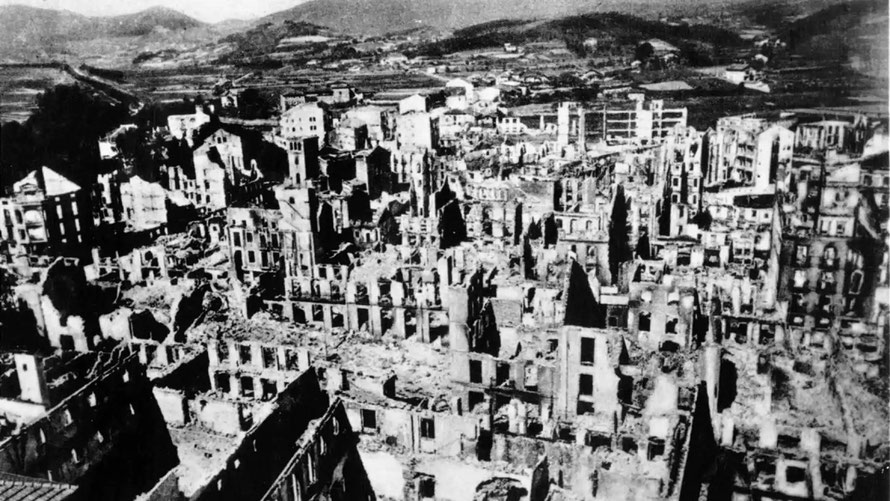

ゲルニカは、スペイン・バスク自治州ビスカヤ地方にある町です。スペイン内戦当時、共和国軍の最北端の拠点であると同時に、バスク文化の中心地としても重要視されていました。

1937年4月26日、スペイン内戦のさなか、バスク地方ビスカヤ県の町ゲルニカは、フランシスコ・フランコ将軍の軍を支援するためにアドルフ・ヒトラーが派遣したドイツ空軍コンドル軍団によって壊滅させられました。数時間にわたり爆弾が雨のように降り注ぎ、後の戦争で見られる「電撃戦」戦術や民間人爆撃の実験場となったのです。

内戦において、共和派は共産主義者、社会主義者、無政府主義者など、さまざまな思想を持つ勢力で構成されいましたが、フランコ率いる国民党に対抗する点で一致していました。国民党側は、ゲルニカを「共和派抵抗運動の北部の拠点」であり、かつバスク文化の中心地と見なしていました。

爆撃の対象となったゲルニカは、戦場から約10キロ離れた位置にあり、共和国軍の拠点ビルバオと戦場の中間にあたりました。フランコ軍も一部そこに駐留していました。当時のドイツ国防軍の規則では、軍や資材の移動に利用される場所は合法的な軍事目標と見なされ、ゲルニカもその条件に当てはまるとされました。

1937年4月26日(月)、ナチス・ドイツの戦闘機部隊は、ヴォルフラム・フォン・リヒトホーフェン大佐の指揮のもと、約2時間にわたってゲルニカを爆撃しました。同日の彼の日記には、この町が「ここを通過する赤軍(共和派)の撤退を阻止し、混乱させるため」に標的とされたと記されています。翌日、彼は日記に「ゲルニカ燃ゆ」とだけ書き残しました。

さらに4月30日の日記では、中隊が到着したとき「一面が煙に覆われていた」と記されています。3機の航空機による攻撃の後で、道路も橋も郊外も視認できなかったため「すべてを町の中心部に落とした」といいます。250キロ爆弾はいくつもの家を倒壊させ、水道管を破壊し、その後、焼夷弾が効果を発揮し始め、瓦屋根、木製の縁側、木骨構造といった家屋の材質は、完全な破壊をもたらしたのです。

1937年4月26日(月)、ゲルニカは市場の日ででした。町の多くの男性は共和派のために戦場へ出ていたため、爆撃の時に町に残っていたのは主に女性と子どもたちでした。彼らの多くは町の中心部に集まっていました。

本格的な爆撃が始まったときには、道路はすでに瓦礫で塞がれ、町から外へ通じる橋も破壊されました。そのため住民たちは逃げ場を失っていたのです。

こうした点から、ゲルニカ爆撃の真の目的は軍事的効果よりも共和国軍と住民への威嚇であり、バスクの文化的象徴を破壊することで戦意を挫く意図があったと考えられています。

ゲルニカはビスカヤ県の県都で、前線から10キロほどの位置にあり、前線とビルバオの中間にありました。共和派がビルバオへ撤退するにせよ、そこへ進軍するにせよ、必ずゲルニカを通過しなければなりませんでした。町の郊外には軍需品工場があったが、この施設は攻撃を受けずに無傷で残ったため、この爆撃は広く「テロ爆撃」として非難されました。

美術理論家ルドルフ・アーンハイムは『ゲルニカ』についてこう述べています。

「この作品に描かれた女性と子どもは、罪なき無防備な人間性が犠牲にされる姿を象徴している。また、ピカソにとって女性と子どもはしばしば人類の完成形そのものとして描かれてきた。したがって、女性と子どもに対する攻撃は、人類の核心そのものに向けられたものだと彼は考えていたのである。」

『タイムズ』紙の記者ジョージ・スティアは、4月28日に『タイムズ』と『ニューヨーク・タイムズ』の両紙に発表した目撃証言によって、この事件を国際社会に広め、ピカソの注意を引きつけた。翌29日には『リュマニテ』にも掲載されました。スティアはこう記している。

「バスク人の最古の町であり、その文化伝統の中心地であるゲルニカは、昨日の午後、反乱軍の空襲によって完全に破壊された。この非武装の町への爆撃は前線からはるか後方で行われ、実に3時間15分にわたって続いた。その間、ユンカースとハインケルの爆撃機3種から成る強力なドイツ機編隊が、1000ポンド級の爆弾から小型のものに至るまでを町に投下し続け、推定3000発を超える2ポンドのアルミ製焼夷弾を降らせた。同時に戦闘機は低空で町の中心部に突入し、畑に逃げ込んだ民間人を機銃掃射した。」

ピカソは第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの占領下にあるパリで暮らしていました。よく語られる逸話として、あるドイツ将校がピカソのアパートで『ゲルニカ』の写真を見て「これはあなたがやったのか?」と尋ね、ピカソが「いや、君たちがやったのだ」と答えたという話があります。

制作プロセス

『ゲルニカ』は、ピカソの要望により光沢を極力抑えた特製の艶消しペンキで描かれました。アメリカ人芸術家ジョン・フェレンが巨大なキャンバスの準備を手伝い、一方で1936年半ばからピカソのアトリエを撮影し、カメラを使わない写真技法を教えていた写真家ドラ・マールが、その制作過程を記録しました。

美術史家ジョン・リチャードソンによれば、マールの写真は記録や広報の価値にとどまらず、「ピカソに色彩を避けさせ、作品に写真のような白黒の即時性を与える助けとなった」といいます。

普段は外部の人間をアトリエに入れることを滅多にしないピカソだったが、『ゲルニカ』の制作過程を影響力ある訪問者に公開した。反ファシズムの大義にとって宣伝効果があると考えていたからである。制作が進む中で、ピカソは次のように説明している。

「スペインでの闘いとは、民衆と自由に対する反動勢力との闘いである。私の芸術家としての生涯は、反動と芸術の死への絶え間ない抵抗に他ならなかった。どうして私が反動や死と一致すると考えられるだろうか?……いま私が制作しているパネル、つまり『ゲルニカ』と、近作のすべての作品において、私はスペインを痛みと死の海に沈めた軍事的階級への嫌悪を明確に表明しているのだ。」

ピカソはこの大作に35日間を費やし、1937年6月4日に完成させました。

絵の構成

絵の場面は室内に設定されており、鑑賞者は画面の左側から物語に引き込まれる構図となっています。

左側には、目を見開いた雄牛が立っており、その尾は炎と煙が立ちのぼるように描かれ、まるで窓越しに見えるかのようです。その下には、死んだ子どもを抱いて嘆き叫ぶ女がいます。女の頭は後ろにのけぞり、口は大きく開かれています。

部屋の中央では、馬が苦悶しながら倒れ、その胴体には大きな穴が開いており、槍や投げ矛に貫かれたかのようです。馬はまるで鎖帷子のような鎧を身につけており、その装飾には縦の点刻が並んでいます。

馬の下には、死んで切断された兵士が横たわっている。切断された右腕の手は壊れた剣を握っており、その折れ口からは花が咲いています。左手の開いた掌には聖痕が描かれており、それはキリストの聖痕から由来する殉教の象徴です。裸電球が全能の目のように輝き、苦しむ馬の頭上を照らしています。

馬の右上には、怯えた女の顔と右腕が窓から伸びています。彼女は炎を灯したランプを右手に持ち、裸電球のそばに掲げていまう。その下には衝撃を受けた別の女が右側から中央に向かってよろめき、燃え盛る裸電球を無表情に見つめています。

馬、雄牛、嘆く女の舌は刃物のように描かれ、叫びを象徴しています。雄牛の右にはひび割れた壁に鳩が現れ、外から差し込む光に照らされています。

部屋の最も右側には、恐怖に両腕を上げた四人目の女がいまし。彼女の大きく開かれた口と仰け反った頭は、嘆きの女の姿を反響させます。彼女は上下から炎に挟まれ、右手は飛行機の形を示唆しています。部屋の右端には暗い壁と開いた扉が描かれ、画面を区切っています。

さらに、『ゲルニカ』の馬には「隠された」イメージが潜んでいます。馬の鼻孔と上の歯は、左下に向いた人間の頭蓋骨として見ることができるといいます。

もう一つの隠されたイメージは、雄牛が下から馬を突いている姿です。雄牛の頭は、地面についた馬の前脚全体によって形作られ、膝頭が鼻を表しています。さらに、馬の胸の中には角のような形が現れています。

ゲルニカの解釈

『ゲルニカ』の解釈は非常に多様であり、ひとつの「正解」は存在しません。

美術史家パトリシア・フォーリングは「牛と馬はともにスペイン文化を象徴する重要なモチーフであり、ピカソ自身がそれらに自己を投影し、さまざまな役割を演じている可能性がある」と評しています。ピカソの過去の作品をたどると、牛や馬は一貫して多様な意味を持ち、その解釈は一定していません。

一方、ピカソ自身は『ゲルニカ』について問われた際、「牡牛は牡牛、馬は馬だ。もし絵に意味を求めるなら、それはときに正しいかもしれないが、私自身は意味を意図していない。私が描くのは本能的で無意識の表出であり、物をあるがままに描いているのだ」と答えています。この発言は、観る者が自由に解釈する余地を残したものであり、作品の開かれた性格を示しています。

また、『ゲルニカ』に先立って構想された版画シリーズ《フランコの夢と嘘》では、ピカソは当初フランコを食い散らす馬として表現し、のちには激昂する牛(共和国軍やピカソ自身)と戦う馬として描いていました。このシリーズはゲルニカ爆撃以前に制作され、後に4コマが追加されますが、そのうち3コマは『ゲルニカ』と深く関連づけて解釈されることが多いのです。

学者のビバリー・レイによれば、以下に並べた解釈リストが、美術批評家たちの共通要素とされています。

- 身体の形状や姿勢は反発を示している。

- 黒、白、グレーの色彩は、ピカソの落胆を表し、苦悩と混乱を反映している。

- 火に包まれた建物や崩れ落ちた壁は、ゲルニカの解体だけでなく、内戦の悲惨さも表している。

- 絵画にコラージュ的に使われている新聞紙はピカソがゲルニカ爆撃の事件をどのようにしったかを反映している。

- 電球は太陽を表している。

- 作品下部の中央にある砕かれた剣は、人類の滅亡を表している。

アレハンドロ・エスカロナは次のように述べています。

「混沌と破壊が閉ざされた状況で起こるとき、人はその忌まわしい現実から逃れる術を持ちません。しかし、『ゲルニカ』の中央に事件を報じる新聞紙が貼り込まれていることからもわかるように、暴力の悲惨な姿はメディアを通じて私たちの家庭にも届き、格別の明瞭さと強度をもって示されているのです

ピカソの愛人たちの肖像

注目すべきは、『泣く女』がドラ・マールへのオマージュであると同時に、同年に制作された『ゲルニカ』の延長線上にある点です。

ピカソは原爆投下事件に呼応して人々の悲痛な叫びを描く際、ドラ・マールや複数の「泣く女」のイメージを重ね合わせました。そのため、この二つの作品は密接に関連しています。

さらに、『ゲルニカ』の右端で叫ぶ女性はドラ・マール、左側で子どもを抱くのはマリー=テレーズであると解釈されています。彼女が抱く子どもはピカソとの間に生まれた娘マヤを暗示し、その傍らに描かれる牛(ミノタウロス)はピカソ自身を象徴しています。

ちょうどこの時期、ピカソは自身の象徴を、従来の「ピエロ」から神話的存在である「ミノタウロス」へと移行させつつありました。その変化は、『ゲルニカ』や『泣く女』において、個人的体験と神話的イメージとを重ね合わせる形で表れているのです。

ドラ・マールの写真から影響

当時ピカソの恋人であったシュルレアリスムの写真家で反ファシスト活動家のドラ・マールが、『ゲルニカ』のスタイルや政治的テーマに大きな影響を与えたと広く考えられています。

ドラ・マールは、ピカソが『ゲルニカ』を描くのに十分な広さのあるアトリエを探し出しました。彼女は左翼運動の人脈を通じて、ノートルダム近くのグラン・ゾーギュスタン通りにあるスペースを確保しました。この建物はかつて、マールが熱心に参加していた「コントル=アタック」グループの本部として使われていた場所でした。

彼女はここで反ファシストの演説を幾度も耳にしており、ピカソの巨大な抗議の作品を描くのに理想的な場所だと直感しました。

さらに、彼女はピカソの制作過程を独占的に撮影する権利も持っており、『ゲルニカ』の誕生を記録に残す重要な役割を果たしました。

ピカソとは異なり、マールは出会った時すでに積極的に左翼的な政治活動に関わっていました。アマー・ギャラリーのオーナーであるアマー・シンは「彼女がピカソに『ゲルニカ』を描かせたのだ。ピカソはそれまで政治的な絵を描いたことがなかった」と述べています。

ドラ・マールは1936年からピカソと交流を持ち、写真家として活動する一方で、彼のスタジオに滞在し『ゲルニカ』制作の過程を撮影しました。その時期、彼女はピカソのパートナーでもあり、制作風景を記録した多くの写真を残しています。

また、マールはピカソに、カメラを使わず印画紙の上に直接物を置き、光を当てて像を得る「フォトグラム」という技法を伝えました。光と影を強調する彼女の写真表現は、ピカソに大きな影響を与え、『ゲルニカ』の構図やモノクロームの表現に結びついたと考えられます。一色の単純化は、多くを語らずして本質を突く彼女の美意識を反映しています。

「マールの写真表現の実践はピカソの芸術に影響を与えた ―― 彼女は彼の仕事に大きな影響を及ぼした」と、ドラ・マール研究者のアントワーヌ・ロマンは語っています。「彼女は彼に異議を唱え、彼を新しい方向へ、より政治的に創造的な領域へと押し出したのだ」。

一部の論者は、ピカソが『ゲルニカ』を描くにあたって、マールの写真作品から着想を得て、彼本来のカラフルな作風を離れ、あえて stark なモノクロームで表現したと主張しています。

さらにピカソの依頼で、マールは『ゲルニカ』の中の瀕死の馬の一部を実際に描きました。彼女は制作期間の36日間、ピカソとともにアトリエに滞在し、作品のあらゆる段階を観察する機会を得ました。ピカソが描く間、マールは写真を撮り続け、ピカソを自らの写真作品の被写体へと変えていったのです。

また、ピカソがゲルニカ爆撃を伝える報道写真を見た際、その白黒の強烈なコントラストに衝撃を受け、この惨劇をジャーナリスティックに告発することが自らの使命だと感じたとも伝えられています。

そのため『ゲルニカ』は、彼の指示によりあえてマットな塗料で描かれました。この表現方法は、のちに1951年の『朝鮮の虐殺』でも繰り返し用いられています。

意義とその後の影響

1970年代、『ゲルニカ』は独裁者フランシスコ・フランコ体制の終焉や、バスク独立運動の象徴として受け止められました。バスク地方の人々は作品の表現を自らのアイデンティティや抵抗の象徴として活用し続け、例えば電球を逆さにした意匠を徽章に掲げる組織「エツェラット」などもその一例です。

この壁画は、戦争の苦しみや破壊に対して人類全体に警鐘を鳴らす、普遍的かつ力強いシンボルとなりました。そのメッセージは特定の出来事にとどまらず、時代を超えて不変の訴えを持ち続けています。

美術史家であり管理人でもあったW・J・H・B・サンドバーグは、1960年の『ダイダロス』誌において、ピカソが『ゲルニカ』で表現主義とキュビスムの手法を融合させ、「新しい言語」を切り拓いたと論じています。

彼によれば、この作品は空襲の非人間性を強調する表現主義的メッセージを伝える一方で、キュビスム特有の「内と外を同時に描く」曖昧な空間表現を対角線の構成によって実現しているとされます。

さらに2016年、イギリスの美術評論家ジョナサン・ジョーンズは、この絵を「キュビズムの黙示録」と呼び、ピカソが「独裁者の時代に蔓延する日々の虚偽に対して、深く決定的な方法で現実を提示しようとした」と強調しました。

展示

1937年パリ国際博覧会

ゲルニカは1937年7月、パリ国際博覧会のスペイン館で初公開・展示されました。この博覧会では、ナチス・ドイツとソビエト連邦が巨大なパビリオンを構えていました。当時内戦下にあったスペイン共和国政府が資金を拠出して建てられたスペイン館は、博覧会の技術テーマとは対照的に、スペイン政府の「生存をかけた闘い」を示すために建設されました。

パビリオンの入口には、共和派兵士の巨大な写真壁画が掲げられ、その横には次のスローガンが掲示されていた。

私たちはスペインの根本的な統一のために戦っている。

私たちはスペインの大地の一体性のために戦っている。

私たちは祖国の独立と、スペイン人民が自らの運命を決定する権利のために戦っている。

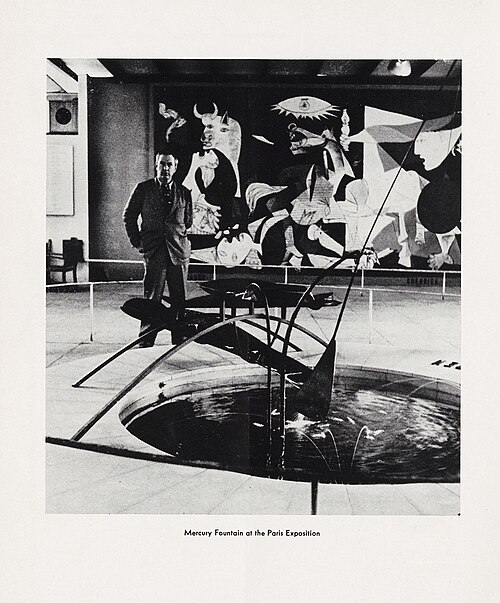

ゲルニカの展示には、ポール・エリュアールによる詩「ゲルニカの勝利」が添えられ、さらに同じく共和派を支持していたジョアン・ミロの『刈り入れをする人』やアレクサンダー・カルダーの『水銀の泉』も展示されていました。

パリ博覧会でのゲルニカ公開時には、ほとんど注目を集めませんでした。絵画に対する一般の反応も賛否が分かれました。スペイン館の責任者の一人であったマックス・オーブは、この壁画のモダニズム的な様式に異議を唱えたスペイン政府関係者の一団に対し作品を擁護せざるを得ませんでした。彼らは展示用に別途依頼されていた、オラシオ・フェレール・デ・モルガドの『マドリード1937(黒い飛行機)』という、より伝統的な絵画に差し替えることを望んでいたのでした。

一部のマルクス主義団体も、ピカソの絵画が政治的な姿勢に欠けているとして批判し、より良い未来像を示していない点を問題視ししました。対照的に、モルガドの作品はスペイン共産党員や一般観客の間で大きな成功を収めました。

美術評論家のクレメント・グリーンバーグもゲルニカに批判的で、後の論考でこの作品を「ぎこちなく」「大きさの割に詰め込みすぎ」と評し、ピカソが後に描いた反戦画『虐殺者の家』(1944–1948)の「壮大に抒情的」な表現と比べて不利だと述べました。

この絵画の支持者の中には、美術評論家ジャン・カスーや詩人ホセ・ベルガミンがいて、彼らはいずれもこの作品をスペインの本質を体現するものとして称賛しました。

ミシェル・レリスはゲルニカに予兆を見いだし、「古代の悲劇を描く白黒のキャンバスの上で……ピカソは私たちの破滅の書簡も書いている。私たちが愛するものはすべて失われていくのだ……」と述べました。

ジャン・コクトーもまたこの絵画を称賛し、それを「フランコ将軍が常に背負うことになる十字架」と表現しました。

おそらくピカソの作品への応答として、ナチスは1937年6月か7月に公式戦争画家クラウス・ベルゲンに『アドミラル・シェーア号によるアルメリア爆撃』(ロンドン、国立海事博物館所蔵)の制作を依頼しました。この作品は写実的な様式で描かれ、1937年のミュンヘン「大ドイツ芸術展」に出品するため急ぎ完成されました。

ヨーロッパ巡回

ゲルニカは、ピカソが制作費用としてスペイン共和国政府から15万フランの支払いを受けた作品であり、彼が専属契約を結んでいた友人で美術商のポール・ローゼンバーグに直接売却しなかった数少ない大作の一つでした。

その後、展示を終えたゲルニカは、ローゼンバーグの企画により、ピカソ、マティス、ブラック、アンリ・ローレンスの作品118点による4人展のスカンジナビア巡回展に加わりました。

1938年1月から4月にかけて、この巡回展はオスロ、コペンハーゲン、ストックホルム、イェーテボリを訪れました。

そして同年9月末から、ゲルニカはロンドンのホワイトチャペル美術館で展示されました。この展示はローランド・ペンローズ卿と労働党党首クレメント・アトリーによって企画され、作品は1938年9月30日にロンドンに到着しましたが、それはちょうどイギリス、フランス、イタリア、ドイツの首脳がミュンヘン協定に署名した日でもありました。

その後、作品はリーズ、リヴァプールを経て、1939年初頭にはマンチェスターに運ばれました。ここでは、スペインの人々に救援物資を送る活動をしていた芸術家や活動家の団体「マンチェスター・フードシップ・フォー・スペイン」が、HE Nunn & Co社のフォード自動車ショールームで2週間にわたりゲルニカを展示しました。その後、ゲルニカは一時的にフランスへ戻りました。

アメリカ大陸巡回

フランシスコ・フランコがスペインで勝利した後、ゲルニカはスペイン難民への資金援助と支持を得るためにアメリカへ送られました。最初の展示は1939年5月、ニューヨーク市のヴァレンタイン・ギャラリーで行われました。

その後、同年8月27日から9月19日まで、サンフランシスコ美術館(後のサンフランシスコ近代美術館)でアメリカにおける最初の美術館展示が実現しました。続いて、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が1939年11月15日から1940年1月7日まで《ピカソ:芸術の40年》と題する展覧会を開催しました。この展覧会はMoMA館長アルフレッド・H・バーがシカゴ美術館と協力して企画したもので、ゲルニカやその習作を含む344点の作品が展示されました。

ピカソの要請により、ゲルニカの保管はニューヨーク近代美術館に託されました。そして彼は「スペインに自由と民主主義が確立されるまで、この絵はスペインに戻してはならない」と明言しました。1939年から1952年にかけて、ゲルニカはアメリカ国内を広く巡回しました。1941年から1942年にかけては、ハーバード大学のフォッグ美術館で2度展示されています。

1953年から1956年にかけて、ゲルニカはブラジルで展示された後、イタリア・ミラノで開催された初のピカソ回顧展に出品され、その後もヨーロッパの主要都市を巡回しました。その後、ピカソの75歳を記念する回顧展のためにニューヨーク近代美術館(MoMA)へ戻り、さらにシカゴやフィラデルフィアへも運ばれました。

しかしこの頃には作品の保存状態への懸念が高まり、最終的に一カ所に留めて保管する決定がなされました。ゲルニカはMoMAの3階に特別に設けられた部屋に展示され、そこにはピカソによる複数の習作や、ドーラ・マールが制作過程を撮影した写真も添えられていました。これらの習作や写真は他の展覧会に貸し出されることもありましたが、1981年までゲルニカ本体は常にMoMAに留まり続けました。

ベトナム戦争の時期には、この展示室が反戦祈念の場となることもありました。多くは静かで問題のないものでしたが、1974年2月28日には事件が起こりました。トニー・シャフラジが、ソンミ村虐殺で109人のベトナム民間人殺害の罪に問われたウィリアム・キャリー中尉の人身保護請求に抗議するという名目で、赤いスプレー塗料を使い、ゲルニカの上に「KILL LIES ALL」と書き付けたのです。幸いにも絵画の表面にはニスが塗られていたため、塗料は比較的容易に除去されました。

スペインに戻る

早くも1968年の時点で、フランコはゲルニカをスペインへ戻すことに関心を示していました。しかしピカソは、スペインの人々が再び共和国を享受するまでは許可しないと拒否しました。さらに彼は、「市民の自由と民主的制度の回復」といった条件も付け加えました。

ピカソは1973年に亡くなり、彼より10歳年下のフランコもその2年後の1975年に死去しました。フランコの死後、スペインは1978年の新憲法により民主的立憲君主制へと移行しました。しかし、ニューヨーク近代美術館(MoMA)は、自らが所蔵する最も貴重な作品のひとつを手放すことに難色を示し、「君主制はピカソの遺言に明記された共和国の条件を満たしていない」と主張しました。

最終的には多くの識者からの強い圧力を受け、MoMAは1981年にゲルニカをスペインへ返還しました。この交渉には、スペインの歴史家ハビエル・トゥセルも加わっていました。

1981年9月にゲルニカがスペインに到着すると、まずマドリードのブエン・レティーロ宮殿別館(カソン・デル・ブエン・レティーロ)に展示されました。そこではピカソの生誕100周年を祝う10月25日に間に合うよう、爆弾や銃弾を防ぐ防弾ガラスのスクリーンの後ろに設置されました。展覧会は初年度だけで約100万人が訪れ、大きな話題となりました。その後、作品に対して破壊行為やその他の安全上の脅威が試みられたことは一度もありません。

1992年、ゲルニカはマドリードのプラド美術館から、同じくマドリードにあるソフィア王妃芸術センター(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)内に新設された専用ギャラリーへ移されました。このとき、約20点余りの習作も併せて移管されました。

この移動は、ピカソの遺言に「作品はプラド美術館に展示されるべきだ」と明記されていたため、スペイン国内で議論を呼びました。しかし、この決定は19世紀以降の作品をスペースの都合でプラド美術館から市内の別施設へ移すという方針の一環であり、20世紀美術の国立コレクションを収蔵するソフィア王妃芸術センターこそが、移設先として自然な選択肢とされました。

ソフィア王妃芸術センターでは、ゲルニカは他の作品とほぼ同等の保護措置のもとで展示されています。

バスク民族主義者たちは、特にグッゲンハイム・ビルバオ美術館の建設以降、この絵画をバスク地方に移すことを主張してきました。これに対し、ソフィア王妃芸術センターの関係者は、キャンバスはもはや移動に耐えられないほど脆弱になっていると説明しています。グッゲンハイム美術館の職員でさえも、恒久的な移転は不可能だと考えていますが、それでもバスク政府はビルバオでの一時的な展示の可能性を支持し続けています。