近代美術 / Modern art

近代人の芸術を創造するため伝統的な芸術を破壊した19世紀後半の芸術

現代美術に興味があるけれど、何から勉強したらいいかわからない?もし、あなたの答えがイエスなら、あなたは正しい場所にいますよ。この記事では、モダンアートの基礎とその歴史について学びます。印象派、キュビズム、シュルレアリスムなどのスタイルの概要を説明し、それらがモダンアートの発展に及ぼした影響について論じます。モダンアートを形成するムーブメントに影響を与えた印象派や後期印象派についても、探っていきます。というわけで、モダンアートについてもっと知りたい方は、ぜひご一読ください。

概要

近代美術とは

近代美術は、過去の伝統的な美術様式から脱し、実験精神を重視した芸術作品の思想や様式です。

美術史では、写実的な初期印象派から脱しようとした後期印象派や新印象派、またリアリズムから脱しようとした象徴主義が近代美術の源流とされています。

一般的に認知される範囲は、おおよそ1860年代から1970年代までに制作された作品で、現在では1970年代以降の作品は「現代美術」と区別されています。

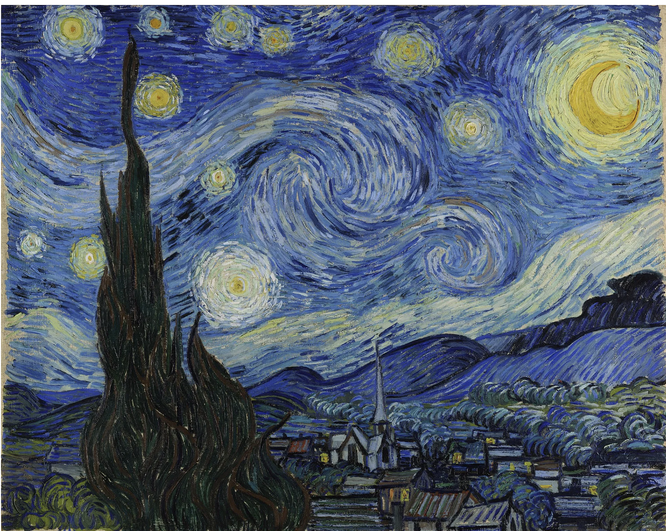

クロード・モネらの印象派や後期印象派の画家たち、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、ジョルジュ・スーラなどが挙げられます。これらの画家たちの動向が、近代美術の発展における重要な存在でした。

本サイトでは西洋の社会と文化が決定的な形で「近代」に変貌した18世紀終わりから19世紀、20世紀、そして21世紀の現在までの美術を包括的に展望します。

重要ポイント

- 近代美術とは、過去の伝統的な美術から脱しようとした芸術である。

- 美術様式に沿えば1860年代から1970年代までに制作された美術様式とされている

- モネ、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌなどが代表的な画家。

近代美術の起源

一般的に近代美術の誕生年とみなされているのは1863年です。この年は、エドワード・マネがパリの落選展で「草上の昼食」を展示して、批評家たちに批判されるなどスキャンダルを巻き起こした年です。

色彩や筆致そのものが芸術の表現主義の系譜

19世紀の末から20世紀初頭にかけての時期の画家たちは、写実主義の反動から内部の世界への眼の持つ可能性や感覚的で移ろいやすい印象よりも知的な構成、形態を重視するなどさまざまな形で探求し続けました。

1つは後期印象派らの画家、とりわけゴッホやゴーギャンらの色彩そのものが有する独自の表現力を信じて、魂から魂に語りかける芸術の創造です。ゴッホやゴーギャンらは、特にフォービズム、表現主義、抽象芸術、プリミティヴィズムに影響を与えました。

20世紀初頭、アンリ・マティスをはじめ、ジョルジュ・ブラック、アンドレ・ドラン、ラウル・デュフィ、ジャン・メッツァンジェ、モーリス・ド・ヴラマンクといった若手画家たちがパリの美術世界で革命を起こました。

特にアンリ・マティス作品の「ダンス」は、マティス自身の芸術キャリアにとっても、近代絵画の展開においても重要な作品でした。この作品はプリミティブ・アートに潜む芸術の初期衝動を反映したものであるといいます。

冷たい青緑の背景と対照に人物造形は温かみのある色が使われ、裸の女性たちが輪になって手を繋ぎ、リズミカルに踊っています。絵からは縛られない自由な感情や快楽主義的なものが伝わってきます。

抽象芸術や理論的な表現の系譜

感覚的で移ろいやすい印象よりも知的な構成や形態を重視するポール・セザンヌの理論に基づいた表現にも注目が集まりました。

セザンヌの影響が色濃いのはパブロ・ピカソです。ピカソは自然の形態を立方体、球体、円錐の集積と見て、これらを積み重ねることで、対象を“再現”するというより“構成”してゆくというセザンヌ方法を基盤としてキュビスム絵画を発明しました。

1907年の《アヴィニョンの娘たち》が近代美術の代表的な作品で、プリミティズム・アートの導入や従来の遠近法を無視したフラットで二次元的な絵画構成において、伝統的なヨーロッパの絵画へのラディカルな革命行動を起こしました。

内面的で非現実的な世界を表現する系譜

また、目に見える世界だけを追いかけるリアリズム、その延長線上の印象主義に対する反動として19世紀に発生した象徴主義の潮流です。象徴主義はゴッホやゴーギャン、セザンヌなどの後期印象派の流れとは別に、ほぼ並行して発生した美術スタイルです。

象徴主義はヨーロッパ全域、アメリカ、ロシアにも見られるもので、ギュスーターブ・モロー、オディロン・ルドン、イギリスのラファエル前派、グスタフ・クリムト、アルノルト・ベックリン、エドヴァルド・ムンクなどが代表的な画家として挙げられます。

象徴主義はとりわけカンディンスキー、モンドリアン、ロシア・アヴァンギャルド、シュルレアリスムに多大な影響を及ぼしました。

非美術教育の芸術

そのほかに「プリミティヴィズム(原始芸術)」や「素朴派(ナイーブアート)」と呼ばれる流れがあります。

素朴派は日曜画家のアンリ・ルソーを始祖とし、プロのうまい絵に対するアマチュアな素人のへたな稚拙な絵であるが、同時にそのへたさ加減や稚拙さが魅力になっている絵画です。

以上のように、近代美術をざっくり分類すると

- 個人の感情を優先する「表現主義」

- 知的で理性に基づいた「抽象主義」

- 個人の内面の非現実的な世界を描いた「象徴主義」

- 美術教育を受けていない素人たちの「素朴派」

4つの系譜があります。

近代美術は1970年以降も続いている

近代美術と現代美術は区別されがちだが、実際のところ21世紀の現在にいたるまで近代美術は継続している。その理由を5つの共通点から見ていこう。

1:科学や資本主義の発展に伴う世俗化の進行

近代美術の誕生は、西ヨーロッパや北アメリカにおいて、生産・交通などで大きな技術革新が生まれ、経済・社会・文化の構造に変革をもたらした18世紀から19世紀にかけて発生した産業革命までさかのぼる。

この時代、鉄道や蒸気機関など新しい輸送形態が誕生し、人々の生活や労働形態を変化させ、旅行が生まれ、国内外で世界観を広げて新しい思想を生み出すようになった。都市の中心が繁栄するにつれ、労働者は産業集約のため都市に集まり、都市人口は急増した。科学技術の進歩と産業革命を経て資本主義が高度に発達する一方、宗教の衰退をもたらし、キリスト教の社会的権威は次第に弱体化し、世俗化が進行していった。

西洋美術の表現の変遷もこのような社会背景の変遷と密接に結びついている。古典古代の理想美に絶対的な規範を見ていた伝統的な価値観から、美を主観的なものとして相対化し、多様であることを認める近代的な価値観へと移行したからにほからない。

ロマン派の画家ドラクロワは「美の多様性について」(1857年)という文章のなかで、美は古代ギリシアだけにあるのではなく、異なる時代や地域には異なる美が存在すること、偉大な詩人や芸術家が美を生み出すのは各々の個性や特異性からであると主張している。このような美意識の変化は近代以前の芸術観から根本的な変化のあらわれてあるといっていい。

21世紀の現在、現代美術やアート・ワールドと呼ばれている世界においても、このような世俗化の進行と並行した現代美術市場の成長、また伝統的な美から多様性であることを良しとする美の価値基準は変わっていないといえる。

2:画商=批評家システム

作品の受容という観点から美術価値の変化が起こった見逃すことはできない。19世紀末から従来の「アカデミック・システム」から「画商=批評家システム」への移行が始まった。

19世紀以前、まだ芸術家たちは一般的に富裕パトロンや教会からの注文で作品を制作していた。このような芸術の大半は宗教や神話のシーンを描写する物語芸術であり、鑑賞者にその内容を教授するものだった。

19世紀になると資本主義や中産階級の発展にともなって、王侯貴族や宗教勢力にかわって中産階級の市民が新たな絵画の受容層に変わりはじめる。受容層の変化は評価となる作品にも大きな影響を与え、これまでの歴史画や肖像画、宗教画よりも、わかりやすく親しみやすい風景画や風俗画が受け入れられるようになった。つまり「個人主義」である。

また、芸術家のなかにも、アカデミック・システム内で成功をすることを目指さなくなった。クールベ、マネ、印象派などの画家たちは、フランスのアカデミック・システムから距離を置き、画商経由で特にアメリカの中産階級に受け入れられて成功した。19世紀後半に誕生したこのような「画商=批評家システム」こそは絵画受容の新しい枠組みであり、今日のアート・ワールドまで強固にまで機能し続けている。

3:ポスターや装飾など大衆芸術も対象範囲に

19世紀には、絵画、彫刻、建築といったこれまでのファインアートに対して、版画や装飾芸術、グラフィックデザインなどの大衆芸術が発展したのも大きな特徴だ。

1798年にドイツのゼーネフェルダーが発明したリトグラフは、大量印刷を可能にし、ロートレック、ミュシャといった人気グラフィックデザイナーを誕生させた。

中産階級の発展で壁紙や家具、書物の挿絵や装幀、ステンドグラスやタピスリー、モザイクや陶芸産業が盛んになると、芸術性の高い装飾芸術がヨーロッパに広がっていった。ラファエル前派やウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動などが代表的な例だろう。19世紀末に流行したアール・ヌーヴォーは19世紀固有の装飾芸術運動の頂点ともいうべきだろう。

21世紀の今日、街の壁に描いた壁画、ステッカー、ステンシル、広告の改ざん、ポストイットメモというメディウム使ったストリート・アートがゆっくりファインアートと同一市場で扱われはじめている点において共通しており、今後もこの傾向は続くだろう。

おもな近代美術の芸術運動

19世紀

・ロマン主義:フランシスコ・デ・ゴヤ、ウィリアム・ターナー、ウジェーヌ・ドラクロワ、ウィリアム・ブレイク

・写実主義:ギュスターヴ・クールベ、カミーユ・コロー、ジャン=フランソワ・ミレー

・印象派:フレデリック・バジール、ギュスターヴ・カイユボット、メアリー・カサット、エドガー・ドガ、アルマン・ギヨマン、エドゥアール・マネ、クロード・モネ、ベルト・モリゾ、ピエール=オーギュスト・ルノワール、カミーユ・ピサロ、アルフレッド・シスレー

・後期印象派:ジョルジュ・スーラ、ポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホ、トゥールーズ・ロートレック、アンリ・ルソー

・ラファエル前派:ジョン・エヴァレット・ミレイ

・象徴主義:ギュスターヴ・モロー、オディロン・ルドン、エドヴァルド・ムンク、ジェームズ・ホイッスラー、ジェームズ・アンソール、アルノルト・ベックリン

・ナビ派:ピエール・ボナール、エドゥアール・ヴュイヤール、フェリックス・ヴァロットン、モーリス・ドニ、ポール・セリュジエ

・アール・ヌーヴォー:オーブリー・ビアズリー、アルフォンス・ミュシャ、グスタフ・クリムト、アントニオ・ガウディ、オットー・ワーグナー、ウィーン工房、ヨーゼフ・ホフマン、アドルフ・ロース、コロマン・モーザー、ウィジェーヌ・グラッセ、アレクサンドル・スタンラン

・分割描法:ジャン・メッツァンジェ、ロベール・ドローネー、ポール・シニャック、アンリ・エドモンド・クロス

・初期近代彫刻家:アリスティド・マイヨール、オーギュスト・ロダン

20世紀初頭(第一次世界大戦まで)

・抽象芸術:フランシス・ピカビア、フランティセック・クプカ、ロベルト・ドローネー、レオポルド・シュルヴァージュ、ピエト・モンドリアン

・フォーヴィスム:アンドレ・ドラン、アンリ・マティス、モーリス・ド・ヴラマンク、ジョルジュ・ブラック

・表現主義:ブリュッケ、青騎士、エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー、ワシリー・カンディンスキー、フランツ・マルク、アウゲスト・マッケ、エゴン・シーレ、オスカー・ココシュカ、エミール・ノルデ、アクセル・トーンマン、カール・シュミット=ロットルフ、マックス・ペヒシュタイン

・未来主義:ジャコモ・バッラ、ウンベルト・ボッチョーニ、カルロ・カッラ、ジーノ・セヴェリーニ、ナターリヤ・ゴンチャローワ、ミハイル・ラリオーノフ

・キュビスム:パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、ジャン・メッツァンジェ、アルベール・グレーズ、フェルナン・レジェ、ロベルト・ドローネー、アンリ・ル・フォコニエ、マルセル・デュシャン、ジャック・ヴィヨン、フランシス・ピカビア、フアン・グリス

・彫刻:パブロ・ピカソ、アンリ・マティス、コンスタンティン・ブランクーシ、ジョゼフ・クサキー、アレクサンダー・アーキペンコ、レイモンド・デュシャン・ヴィヨン、ジャック・リプシッツ、オシップ・ザッキン

・オルフィスム:ロベルト・ドローネー、ソニア・ドローネー、フランティセック・クプカ

・シュプレマティスム:カシミール・マレーヴィチ、アレクサンドル・ロトチェンコ、エル・リシツキー

・シンクロミズム:スタントン・マクドナルド=ライト、モーガン・ラッセル

・ヴォーティシズム:パーシー・ウインダム・ルイス

・ダダイスム:ジャン・アルプ、マルセル・デュシャン、マックス・エルンスト、フランシス・ピカビア、クルト・シュヴィッタース

第一次大戦後から第二次世界大戦まで

・形而上絵画:ジョルジョ・デ・キリコ、カルロ・カッラ、ジョルジョ・モランディ

・デ・ステイル:テオ・ファン・ドゥースブルフ、ピエト・モンドリアン

・表現主義:エゴン・シーレ、アメディオ・モディリアーニ、シャイム・スーティン

・新即物主義:マックス・ベックマン、オットー・ディクス、ジョージ・グロス

・アメリカ近代美術:スチュアート・デイヴィス、アーサー・ダヴ、マーズデン・ハートレイ、ジョージ・オキーフ

・構成主義:ナウム・ガボ、グスタフ・クルーツィス、モホリ=ナジ・ラースロー、エル・リシツキー、カシミール・マレーヴィチ、アレクサンドル・ロトチェンコ、ヴァディン・メラー、ウラジーミル・タトリン

・シュルレアリスム:ルネ・マグリット、サルバドール・ダリ、マックス・エルンスト、ジョルジョ・デ・キリコ、アンドレ・マッソン、ジョアン・ミロ

・バウハウス:ワシリー・カンディンスキー、パウル・クレー、ヨゼフ・アルバース

・彫刻:アレクサンダー・カルダー、アルベルト・ジャコメッティ、ヘンリ・ムーア、パブロ・ピカソ、ガストン・ラシェーズ、フリオ・ゴンサレス

・スコティッシュ・カラリスト:フランシス・カデル、サミュエル・ピプロー、レスリー・ハンター、ジョン・ダンカン・ファーガソン

・シュプレマティスム:カシミール・マレーヴィチ、アレクサンドラ・エクスター、オルガ・ローザノワ、ナジデダ・ユーダルツォーヴァ、イワン・クリウン、リュボーフィ・ポポーワ、ニコライ・スーチン、ニーナ・ゲンケ・メラー、イワン・プーニ、クセニア・ボーガスラヴスカイヤ

・プレシジョニズム:チャールズ・シーラー、ジョージ・オールト

第二次世界大戦以後

・新具象主義:フランシス・ベーコン、ルシアン・フロイド、ゲルヒリト・リヒター、ベルナール・ビュフェ、ジャン・カルズー、モーリス・ボイテル、ダニエル・デュ・ジャナランド、クロード・マックス・ロシュ

・彫刻:ヘンリ・ムーア、デビッド・スミス、トニー・スミス、アレクサンダー・カルダー、イサム・ノグチ、アルベルト・ジャコメッティ、アンソニー・カロ、ジャン・デビュッフェ、イサック・ウィトキン、ルネ・イシュー、マリノ・マリーニ、ルイーズ・ネヴェルソン、アルバート・ブラーナ

・抽象表現主義:ウィレム・デ・クーニング、ジャクソン・ポロック、ハンス・ホフマン、フランツ・クライン、ロバート・マザーウェル、クリフォード・スティル、リー・クラスナー、ジョアン・ミッチェル、マーク・ロスコ、バーネット・ニューマン

・新表現主義:アンセルム・キーファ

・アメリカ抽象芸術:イリヤ・ボロトフスキー、イブラム・ラッサウ、アド・ラインハルト、ヨゼフ・アルバース、バーゴインディラー

・アール・ブリュット:アドルフ・ヴェルフリ、オーガスト・ナッターラ、フェルディナン・シュヴァル、マッジ・ギル、ポール・サルヴァドール・ゴールデングリーン

・アルテ・ポーヴェラ

・カラーフィールド・ペインティング

・タシスム

・コブラ

・デ・コラージュ

・具象表現主義

・フルクサス:オノ・ヨーコ

・ハプニング:草間彌生

・ダウ・アル・セット

・グループ・エルパソ

・幾何学抽象

・ハードエッジ・ペインティング

・キネティック・アート

・ランド・アート

・オートマティスック

・ポスト・ミニマリズム

・リリカル抽象

・トランスアバンギャルド

・具象自由主義

・新写実主義

・オプ・アート

・フォトリアリズム

・ポップ・アート:アンディ・ウォーホル、草間彌生、ロイ・リキテンシュタイン、ジャスパー・ジョーンズ

・新ヨーロッパ絵画

・シャープ・キャンバス

・ソビエト絵画

・スペーシャ

・ビデオアート

21世紀

・ポップシュルレアリスム:ロバート・ウィリアムス、マーク・ライデン、オードリー・カワサキ、高松和樹

・ストリート・アート:バンクシー、ジャン=ミシェル・バスキア、キース・ヘリング、シェパード・フェアリー、ミスター・ブレインウォッシュ、JR、インベーダー、インキー、ロバート・デル・ナジャ、ブレック・レ・ラット、香港宣伝グループ